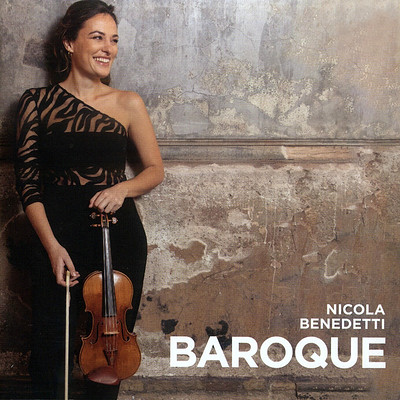

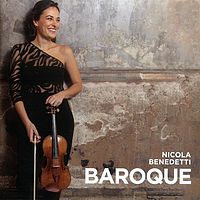

妮寇拉·本内德蒂《巴洛克》

这张专辑是苏格兰裔意大利小提琴家妮寇拉·本内德蒂与本内德蒂巴洛克乐团携手,2020年12月在伦敦录制的。她给专辑起了个简洁明了的名字《巴洛克》。妮寇拉·本内德蒂说:“演奏这些音乐的挑战在于要做到极致,还要有做到极致的勇气。”她表示,在十八世纪的威尼斯、那不勒斯和罗马,热烈、激情和美是世俗和宗教音乐的基石,在那个画家、作曲家和建筑师们把想象力推至极限的年代,巴洛克音乐代表着一种“表达的放纵”。

维瓦尔第写了很多D大调协奏曲,他总是会以一种很明快的方式使用这个调式,妮寇拉·本内德蒂介绍其中一首:“《D大调小提琴协奏曲, RV 211》采用了典型的三乐章形式,第二乐章很有亲密氛围,第三乐章则更有追逐感,有很多奔驰的十六分音符,更加轻盈、富于技巧。”在《b小调小提琴协奏曲, RV 386》中,维瓦尔第写了很多装饰音、琶音和模进,包括反复快速的十六分音符,“但第一乐章里距离结束一分钟左右的时候,时间似乎停止了。然后,突然之间,我们闯进了一个最戏剧化、最激烈的音乐与鼓点共同构成的世界,几乎有种流行乐的感觉。” 另一首《降B大调小提琴协奏曲, RV 583》,妮寇拉·本内德蒂曾听过意大利小提琴家朱里亚诺.卡米诺拉演奏的录音,她感慨:“我觉得自己无法达到他的水平,但我真的尽力了。我打心底里喜爱这个乐章。它基本上是主题与变奏的形式,但美妙绝伦,犹如来自天使灵魂的声音。”

这张专辑除了展示维瓦尔第的四部小提琴协奏曲,还有另一位作曲家弗朗切斯科·吉米尼亚尼的《大协奏曲》(改编自阿尔坎格罗·科莱里创作的一组主题与变奏曲。“很多学琴的年轻人都很喜欢科莱里的作品,”妮寇拉·本内德蒂说:“但吉米尼亚尼的版本会把你带向科莱里不曾达到的极端,远比原作更为大胆。” 《d小调大协奏曲, H.143 “佛利亚舞曲”》是根据一段历史悠久的低音和弦行进改编的主题与变奏,在低音基础上演奏的西班牙萨拉班德舞曲式,其主题有种非常晦暗的感觉,妮寇拉·本内德蒂难以抑制地称赞道:“吉米尼亚尼在这部作品里触碰了变奏曲的极限,再多走一步,它就无法被称为那段主题的变奏了。”

8157

8157 11期

11期