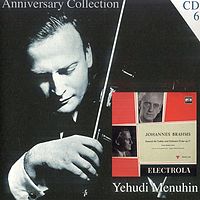

梅纽因《勃拉姆斯·小提琴协奏曲》

这张专辑是小提琴家梅纽因与富特文格勒指挥的卢森音乐节管弦乐团合作,演奏勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》,1949年录制。

勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》作品77,完成于1878年夏秋之际,1879年元旦在莱比锡格万特豪斯首演。这是勃拉姆斯为当时著名的小提琴演奏家约·阿希姆而作的,首演由约·阿希姆独奏。此曲具有浓厚的田园牧歌风味和匈牙利民歌情调,那种安详与厚重相得益彰的感觉,正是勃拉姆斯所独具的特色。在这部作品中,勃拉姆斯成功地将浪漫主义的激情与古典主义的严谨结合起来,并在曲式上有很多大胆创新。

145

3期

3期