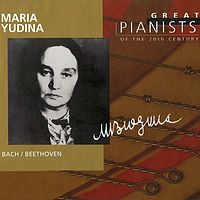

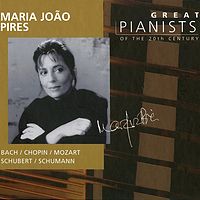

20世纪伟大钢琴家《玛莉亚·皮蕾丝》

这张专辑收录了玛莉亚·皮蕾丝的演奏录音,包括巴赫、舒曼、舒伯特、肖邦、莫扎特的钢琴独奏作品。在20世纪那些伟大而具有影响力的女性键盘家里面,葡萄牙籍钢琴家玛莉亚·皮蕾丝占据了一个特别的地位。多年来,她不仅是祖国少数享有世界名声的人物,也在职业生涯的各个阶段,成功地建立一种超越国界的艺术性,以公众生活中的女性这样的议题挑战那些对音乐社会学兴致淡薄的音乐爱好者,换言之,皮蕾丝从来就不是一个“随意”的艺术家,她总是表达出自己的思想、总是明白或测试自己的极限,并反映在她的艺术或各种活动上,精确度上是强健的、行为上是大胆的、决策上是毅然的她,一直追求着将她极为个人的音乐、实作的眼光转化为声音能量的方法。在她职业生涯早期,其录音中晶莹剔透的琴音和充满生气的速度令闻者不禁竖耳倾听:其触键明确而有力,分句清新而致密,她给人的印象是擅长于“纯净”美学的年轻艺术家。她录制了莫扎特所有的钢琴奏鸣曲和协奏曲、一些巴赫的协奏曲、一系列舒伯特、舒曼和肖邦的作品(包含全部的两首钢琴协奏曲、以李帕第著名的排列顺序演奏的十四首圆舞曲)。

196

29期

29期