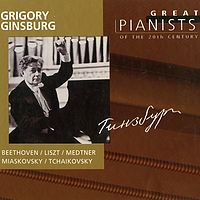

20世纪伟大钢琴家《格里戈里·金兹伯格》

这张专辑收录了格里戈里·金兹伯格的演奏录音,包括李斯特、柴科夫斯基、普罗科菲耶夫、米亚斯科夫斯基等的钢琴作品。

《第二号匈牙利狂想曲》是所有技巧名家的“战马”,迷人的节奏与龙卷风般的声音能让钢琴家们展现自己而且让听众感到兴奋。金兹伯格不把这放在眼里。一开始他弹得十分谨慎、平静甚至太抒情了些。他逐渐而且自然的为音乐加压,产生了非常罕见的效果。伴随而来的是丰富的色彩,他的演出充满典雅优美的风味,技巧的困难问题已经不存在了。《第十号匈牙利狂想曲》也是同样的复杂。音乐内的电压常被用来示范音乐家技巧的最大可能性,但是听听看金兹伯格是如何让最困难的乐段迸出火花,如何准确的跳跃并改变节奏。当然,我们还不得不去注意金兹伯格的注册商标:滑奏。

《第十三号匈牙利狂想曲》与其说是狂想曲,倒不如说是一首叙事曲-宁静、内敛的戏剧性与清澈的乐句让音乐像是一首史诗,金兹伯格直到最后结束前才释放出如同乐曲开始前的深刻能量。《第十七、十八号匈牙利狂想曲》的创作时间比前面的作品晚上三到四十年,因此音乐的本质也与它们大不相同。它们不再重视表面上的夸大或是粗糙的快乐气氛,而是有一点点像前奏曲充满悲切与戏剧性。但是生的力量最后还是战胜这些悲伤。金兹伯格善用音色与演奏技巧的特色可以在这两首乐曲中一窥究章。

李斯特在金兹伯格一生的曲目中占有非常重要的地位,他演奏并录下多首钢琴与管弦乐团的练习曲与改编曲。这些练习曲包括展现音乐家惊人的想象力、技巧与说服力的《狩猎》。

103

21期

21期