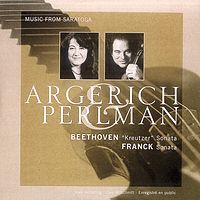

帕尔曼《贝多芬、法朗克·小提琴奏鸣曲》

这张专辑是钢琴家阿格丽奇与小提琴家帕尔曼合作,1998年7月30日在美国萨拉托加表演艺术中心的现场演奏录音。

阿格丽奇复出乐坛后,她的演奏境界益发精进,音乐中多了一种人性和温暖的光泽,技巧依然华丽、无人匹敌,可是却多了一份贴心的美。帕尔曼在巅峰时期曾与阿什肯纳齐合作录下了贝多芬和法朗克的《小提琴奏鸣曲》,多年来未再灌录这两部小提琴名曲,这次在美国与阿格丽奇的现场演奏这两部当代最伟大的小提琴奏鸣曲,展现出一种举重若轻的轻松与愜意,将室内演奏的层次与条理交待到最细微的程度。

这份众所期待的珍贵录音在1999年初,获得多本音乐杂志及多项唱片大奖的肯定。20世纪末最难忘的演奏,已成为古典乐迷必备名盘。这张专辑的音质非常出色,听感极其接近黑胶唱片,真实、润泽、感人。

63

7期

7期