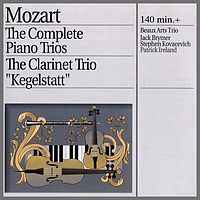

美艺三重奏《莫扎特·钢琴三重奏全集》

这张专辑是美艺三重奏团与钢琴家Stephen Kovacevich合作,演奏莫扎特6部《钢琴三重奏》,附带与单簧管演奏家Jack Brymer合作的《单簧管三重奏“滚木球”》。莫扎特的钢琴三重奏作品与他的其它室内乐作品一样也十分优美,既典雅华丽,又不失浪漫的情调,是室内乐当中的珍品。专辑的演奏者美艺三重奏团是世界上最优秀的钢琴三重奏演奏小组之一,1955年成立以来,虽人员经过4次变动,但始终保持了高水平的独奏技巧、三人之间的和谐一致、热忱、活力与自信,魅力不减,被誉为“钢琴三重奏的长青树”,在乐迷当中享有盛誉。《企鹅唱片指南》评价为三星。

--

21期

21期