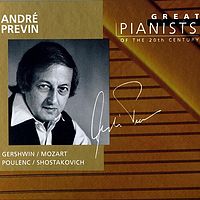

20世纪伟大钢琴家《安德烈·普列文》

这张专辑收录了安德烈·普列文的演奏录音,包括莫扎特、普朗克、肖斯塔科维奇、格什温的钢琴作品。其中普列文与维也纳爱乐乐团合作的莫扎特《第十七钢琴协奏曲》。这部协奏曲是莫扎特1784年作品,和《第十四钢琴协奏曲》都是为维也维钢琴家芭芭拉·普洛伊尔而写。本套专辑收录的另一部协奏曲风格与莫扎特完全不同。这是俄国作曲家肖斯塔科维奇在1933年完成的《第一钢琴协奏曲》。在肖斯塔科维奇这部协奏曲的终乐章里,小号与钢琴几乎扮演同等重要的地位,就像肖斯塔科维奇向俄罗斯传统协奏曲创作模式的挑战。在伯恩斯坦与纽约爱乐乐团的协奏下,普列文把这部协奏曲弹得极其光彩耀眼。另外两部协奏曲分别是格什温《F大调协奏曲》以及《蓝色狂想曲》,由普列文独奏并指挥匹兹堡交响乐团。《F大调协奏曲》是在《蓝色狂想曲》大获成功后,由指挥家达姆罗希指挥首演。多年来,以演奏传统严肃乐曲为主的钢琴家虽然个个技巧高超,但是都无法掌握到这两部协奏曲的精髓,因为他们不了解爵士乐。这对普列文来说当然不是问题,因为他能够完全的掌握《F大调协奏曲》与《蓝色狂想曲》里的爵士成分。

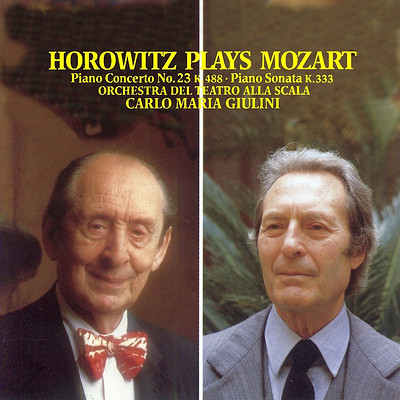

普列文也经常演奏普朗克的作品。普朗克和格什温都是非常优秀的钢琴家,但是普朗克不只写作器乐曲,他也创作管弦乐曲。虽然钢琴老师维纳一直鼓励他朝作曲发展,普朗克的作曲技巧几乎可以说是无师自通。《田园曲》、《触技曲》与《赞美诗》这三首小品看来简单,事实上却非常不容易演奏。其中如烈火般《触技曲》是最常演出的一首。即使音符如同地震般的涌出,音乐中仍不乏诗意的《急板》是霍洛维兹最喜欢的安可曲,也是普朗克在1934年题献给霍洛维兹的作品。

6433

6433 29期

29期