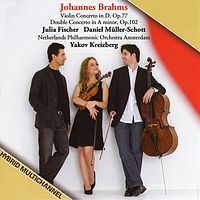

勃拉姆斯《小提琴协奏曲、双重协奏曲》

这张专辑是小提琴家朱莉娅·费舍尔、大提琴家丹尼尔·穆勒-修特与克莱兹伯格指挥的荷兰阿姆斯特丹爱乐乐团合作,演奏勃拉姆斯的小提琴协奏曲和双重协奏曲。朱莉娅·费舍尔在充满温暖人性与丰富情感的演奏里注入强烈性格,在毫不沉溺之下,她让每一乐句都充分歌唱。更令人惊讶的是,她所制造出来的紧张感与气度丝毫不亚于男性演奏家,这张专辑能获得各家媒体一致佳评绝非偶然。与同样来自德国的大提琴家丹尼尔·穆勒-修特合作的双重协奏曲,两人外在精湛的技巧与内在丰富的音乐性,在水乳交融、白热化的演奏下,绝对是地道的德奥传统,也是此作品演奏的21世纪新标杆。

勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》作品77,完成于1878年夏秋之际,1879年元旦在莱比锡格万特豪斯首演。这是勃拉姆斯为当时著名的小提琴演奏家约·阿希姆而作的,首演由约·阿希姆独奏。此曲具有浓厚的田园牧歌风味和匈牙利民歌情调,那种安详与厚重相得益彰的感觉,正是勃拉姆斯所独具的特色。在这部作品中,勃拉姆斯成功地将浪漫主义的激情与古典主义的严谨结合起来,并在曲式上有很多大胆创新。

勃拉姆斯《a小调双重协奏曲》作品102,作于1887年,是勃拉姆斯最后一部管弦乐作品。他之所以创作这部作品,是以表示他有与他的老友约·阿希姆言归于好的意图。这部作品1887年10月18日在科隆首演,由勃拉姆斯指挥,约·阿希姆演奏小提琴,豪斯曼演奏大提琴,最后题赠给约·阿希姆。作曲家不善言谈,一生连一部传记都没有,他的所有情感和思想都通过他的音乐表现。

128

6期

6期