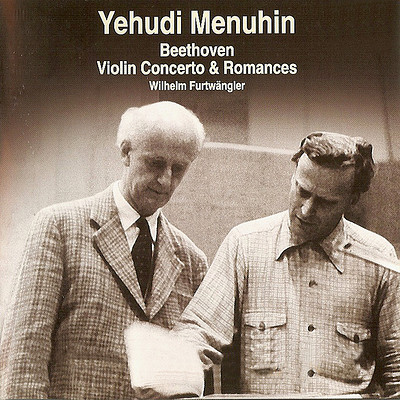

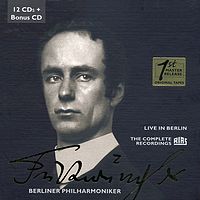

富特文格勒《RIAS录音全集》

这套录音的内容很丰富,反映指挥家战后的现场演出风格十分全面,12CDs的内容完全是Furtwangler&BPO的组合。诚然无论在萨尔斯堡、拜罗依特、伦敦、罗马,还是在斯德哥尔摩,或者埃及,都留下富特文格勒战后录音的光辉;有些是与维也纳爱乐合作,有些是与水平不一的当地乐队合作。这些录音都是不能忽视的,然而富特文格勒与柏林爱乐在他们大本营的演出对于指挥家的战后年代而言,还是有着坐标原点般的分量。这套录音囊括了太多名演,十二张唱片从1947年5月25日大师重返舞台,指挥贝多芬第五、第六交响曲的首场演出开始,到1954年5月23日,富特文格勒最后一次在柏林登台,指挥相同作品的音乐会结束。指挥家战后在柏林的演出也有些不是RIAS的,譬如1952年勃拉姆斯“第一”的现场,但本套唱片内容之丰富,品质之超凡,仍每每给我荡漾于珍宝馆中的感觉。

27

100期

100期