兰多芙斯卡(Wanda Landowska,1879-1959)波兰女大键琴演奏家,钢琴老师是肖邦的学生米恰洛夫斯基。1900年到巴黎,与希伯莱民俗学权威列夫结婚。在丈夫帮助下,她积极钻研17-18世纪的音乐,专致于大键琴演奏艺术,她的突出贡献是复活了大键琴演奏艺术,在触键、指法、连奏、装饰音等方面加以发展。她录制的巴赫《哥德堡变奏曲》与《十二平均律》,应该说最接近巴赫的神髓。这套历史录音,主要包括的是斯卡拉蒂的两套奏鸣曲,另外还附加了巴赫父子和亨德尔的作品。

展开

节目(49)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

这套合辑收录了布列兹指挥的全部韦伯恩作品。韦伯恩是“第二维也纳”中的音色大师,突破并拓展了勋伯格式的序列主义,创作更加倾向于无调性甚至是“无声”,布列兹正是其继承者,在这条先锋之路上越走越远。布列兹对韦伯恩的作品很推崇,对作品中的旋律、和声与对位进行周密思索、分析。布列兹的指挥风格和韦伯恩的作品气质很相配,也继承了一部分韦伯恩的创作理念。这套合辑不仅收入布列兹指挥的管弦乐作品,还有爱默森四重奏、艾马尔、克莱默、齐默尔曼等名家参与录音。布列兹诠释的韦伯恩作品有着清晰的结构,显得极为精致,深含无穷的魅力,这套合辑也是聆听韦伯恩作品的首选。

安东·冯·韦伯恩(Anton von Webern,1883年12月3日-1945年9月15日)奥地利作曲家,新维也纳乐派代表人物之一。他的作品简洁凝练、独树一帜,具有鲜明的风格和特性,成为了近代先锋派音乐发展的标杆。韦伯恩的一生虽然短暂,但他在音乐创作上的影响却非常大。他的作品风格独特,他的音乐来自于心灵深处,以别人无法想像的简洁、浓缩、凝练的音乐特征而著称,在世界上产生了非常广泛的影响。

20

这张专辑是图蕾克演奏巴赫的几部键盘作品,包括《哥德堡变奏曲》、《意大利风格咏叹调和十个变奏》、《前奏曲和赋格》、《意大利协奏曲》。其中最重头的作品是《哥德堡变奏曲》。

图蕾克是演奏《哥德堡变奏曲》次数最多(录音有7次之多)、时间最久(超过60年)的演奏家。这个录音版本是她1978年3月在纽约录制的,是第三次完整录音,使用羽管键琴演奏,所有重复段落均未省略。

《哥德堡变奏曲》是巴赫为有“两层键盘”的羽管键琴而作,作品详细标注了哪个章节用哪层键盘,全部30段变奏不断在第一和第二层键盘之间来回穿梭交替,也就是说:要求演奏要在同一时间内,能清晰展示两条或两条以上的旋律线或音乐动机,因此,不管在演奏中如何带入情趣色彩,都应该在不同程度上表现出巴赫此作在复调结构上清晰的层次与脉落,从这一点上说,图蕾克自然是杰出的,她演奏《哥德堡变奏曲》给人的第一感觉就是“清”,神清则余皆清,语速自佳,她抓住了此作的“主脉”,尤如一棵树、“主干”挺直完好,所有的“分叉”自然井然有序,演奏清晰明辨、语速自如、曲伸适度,经纬分明,所有的构架、层次、情趣色彩都在娓娓道来中,没有隐匿、没有怒张,也没有过度的情感渗入,却充溢着智趣与幻想,可以说这是一版回归原作、减降自我表达、却又给听者广阔暇想空间的演奏。

--

这张专辑收录了海飞兹演奏的六部小提琴作品录音,大都是高难度的炫技曲目。

大家都在听

巴杜拉-斯科达《舒伯特·钢琴奏鸣曲全集》

这套合辑是钢琴家巴杜拉-斯柯达演奏的19部舒伯特《钢琴奏鸣曲》(包括1971年重新录制的5部)。《留声机》杂志对这套合辑给予了高度评价:“作为一名维也纳人,巴杜拉-斯柯达对舒伯特风格了如指掌,他对音乐灌注了热爱之情,没有任何夸张之处。他手下的舒伯特与贝多芬迥然不同,他揭示出轻松抒情的一面,在简约之中流露出浪漫的梦幻色彩,有别于古典奏鸣曲。”

著名奥地利钢琴家保罗·巴杜拉-斯柯达(Paul Badura-Skoda)出生于1927年10月6日,曾经师从钢琴家埃德温·菲舍尔(Edwin Fischer),1947年在奥地利音乐比赛中获得一等奖,由此一举成名。他与同辈奥地利钢琴家弗里德里希·古尔达(Friedrich Gulda)和约尔格·德穆斯(Jorg Demus)并称为“维也纳钢琴三杰”(Viennese Troika)。

保罗·巴杜拉-斯柯达以演奏莫扎特、贝多芬和舒伯特的作品见长。他是一位高产的唱片艺术家,累计录制过200多张唱片,包括上述三位作曲家的钢琴奏鸣曲全集。巴杜拉-斯柯达还推崇历史乐器演奏,并拥有多架早期钢琴,他的舒伯特钢琴奏鸣曲全集就在他私人收藏的五架钢琴上完成,分别使用了不同年代制作的钢琴。他在录音时会将同一部作品分别用不同的钢琴演奏,以便让听众了解不同钢琴的声音特性。

--

94期

94期

穆拉文斯基的艺术遗产

这张专辑是前苏联指挥大师穆拉文斯基与列宁格勒爱乐乐团合作,演奏瓦格纳《众神的黄昏:齐格弗里德的葬礼》、理查·施特劳斯《阿尔卑斯山交响曲》。《齐格弗里德的葬礼》是1978年3月31日录制的,已过古稀之年的穆拉文斯基在这个录音中采用了较慢的速度,列宁格勒爱乐乐团粗粝而豪壮的铜管在凄厉的弦乐与管乐合奏中,将乐曲的悲剧气氛表现得淋漓尽致。《阿尔卑斯山交响曲》是1962年4月21日录制的,这是穆拉文斯基的一个永垂不朽的重量级录音,充分体现了列宁格勒爱乐乐团的豪壮音响,堪称与卡拉扬版比肩的2个权威版本之一。尽管年代久远,音质稍显干涩,但我们依旧可以从列宁格勒爱乐乐团精准的织体表现、稍显粗粝而不失明亮的铜管乐合奏、略显尖削而不失柔美的木管乐与清爽优美的弦乐中清晰的感受到穆拉文斯基“X光机”般的指挥技巧。这是一个充满戏剧性的大气演绎,让人仿佛置身于阿尔卑斯山的气象万千之中,久久难以忘怀。

--

22期

22期

柯曾《1937-1971钢琴演奏录音辑》

这套专辑是钢琴家柯曾1937-1971年的录音合辑,收录了舒伯特、莫扎特、勃拉姆斯、格里格、柴科夫斯基、拉赫玛尼诺夫、李斯特、贝多芬等的作品。

舒伯特《C大调流浪者幻想曲》D760,作于1822年。此曲是以他的歌曲《流浪者之歌》为原型,由一系列变奏和发展构成。虽名为幻想曲,但舒伯特还是按照古典奏鸣曲的规范进行构思和写作。作品中蕴含着对命运的感叹,对自由理想和美好生活的向往,但更加突出的是刚直不阿的性格。丰富的旋律与辉煌的音响效果使得此曲成为公认的杰作。

莫扎特《g小调第一钢琴四重奏》K478,作于1785年10月16日。

莫扎特《降E大调第二钢琴四重奏》K493,作于1786年。

舒伯特《6首音乐瞬间》D780,1828年出版。“音乐瞬间”是他首创的一种音乐体裁,是十九世纪初浪漫主义时期兴起的名目繁多的钢琴特性曲之一,具有即兴性和结构短小等特点。这些作品被称为性格式小品,每曲都表现一种特定的、语言无法形容的微妙的情绪和感受,展示出一个奇妙的音乐世界。

--

62期

62期

安达《肖邦·前奏曲、练习曲全集》

这张专辑是钢琴家安达1965年7月27日在萨尔兹堡音乐节的现场录音。曲目包括肖邦的24首《前奏曲》、24首《练习曲》。比较起来,音乐会前半部分的肖邦《前奏曲》,发挥稍逊于《练习曲》,安达演奏的肖邦《练习曲》独具生动的气韵,而演奏《前奏曲》时尚未达到最佳状态,相比之下,显得平实了一些。

肖邦一共创作了26首前奏曲,包括作品28的24首、作品45以及无编号的《降A大调前奏曲》。肖邦的每一首前奏曲都是一幅完整的图画或印象。肖邦自幼体弱多病,27岁时,由于肺病缠身,朋友们陪伴他去地中海的梅杰凯岛上去疗养。在那里,肖邦获得灵感,创作了作品28的24首前奏曲。这些是前奏曲按十二平均律的律制方法,从C大调开始到b小调,以不同的24个调写成的,其排列方法为五度循环,即第一首为C大调,第二首为它的关系小调a小调,第三首为C大调的上方五度的G大调,第四首为其关系小调e小调……依此类推,最后有24首乐曲。有人认为由于这24首前奏曲关系紧密,应看作是一部音乐作品,做连续演奏。这24首前奏曲一般以一个短小的乐思为中心而构成,但是乐思并不是只做单纯的反复,也不做技巧的展开,而是按肖邦的感情做惊人的发展,其中有些曲子有着超凡的演奏技巧,绝不是容易演奏的作品。

《练习曲》作品10,作于1832-1836年间。献给李斯特的夫人阿古尔特伯爵夫人,后来他们的女儿科西玛嫁给理查特·华格纳。虽然作品10和作品25是在同一时间写成的,但是作品25相比起来更像音乐作品,而不是一些技术难题的攻破。

《练习曲》作品25,也是由12首曲子组成,除第12首写于1831年冬天外,其余都写于1836—1837年间。

--

48期

48期

德沃夏克、沃尔顿《大提琴协奏曲》

这张专辑是俄裔美国大提琴家皮亚蒂戈尔斯基与明希指挥的波士顿交响乐团合作,演奏德沃夏克、沃尔顿的《大提琴协奏曲》。专辑由金牌录音师Lewis Layton录制,是无与伦比的大提琴HiFi杰作,美国TAS榜100张最佳古典CD榜上名版,香港《CD圣经》推荐:音色最醇厚的大提琴协奏曲录音,Piatigorsky录音已是他的晚年时间,其演奏与早期Columbia/Ormandy不可同日而语,但我们依然可以听到大师的独特气质,优美连绵的发音,录音是大提琴稍微趋前,CD版Hall Effest(堂音)比原版失色,但独奏乐器音色厚度依然有尚佳的可听性,中意大提琴的发烧友必买。

专辑收录两部音乐史上最优美的大提琴协奏曲:德沃夏克和沃尔顿《大提琴协奏曲》。大提琴向来以低沉迷人的音色为发烧友所喜爱。德沃夏克的《大提琴协奏曲》优美迷人、色调温暖,向来是大提琴曲中试金石之作。录音中皮亚蒂戈尔斯基以其诠释浪漫派作品的深厚功力,将大提琴丰润迷人的音色发挥到极至,被认为是作品与演奏的天合之作。

沃尔顿的协奏曲原本就是写来献给皮亚蒂戈尔斯基的,本专辑收录的也是皮亚蒂戈尔斯基与明希在1957年的首演录音,原汁原味,可谓珍贵绝伦。它似乎生来就是用于考验音响素质的,音场十分惊人。明希的精彩指挥精确而直接,乐曲纯净透明,丰沛的音色听起来极富趣味,并且带着波希米亚民族乡土的诗情。如此黄金搭配再由Lewis Layton操刀录音,再次证明Living Stereo的制作水平已臻登峰造极之境,果然是名不虚传的美国TAS榜100张最佳古典CD上榜唱片。

27

6期

6期

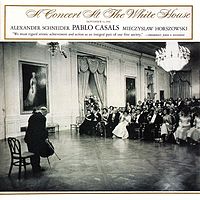

卡萨尔斯《白宫演奏会》

这张专辑是大提琴家卡萨尔斯应约翰·肯尼迪,这位他所敬仰的美国总统邀请,于1961年11月13日在白宫东厅举办的室内乐音乐会的现场演奏录音。音乐会的演出时间为一小时; 节目包括门德尔松《d小调三重奏》作品49号、库普兰的音乐作品、舒曼为大提琴和钢琴而作的《降A大调缓板与快板》。 最后一个节目是卡萨尔斯的《白鸟之歌》,这是卡萨尔斯每次公开演奏时所必演奏的曲子,以表示他对故乡卡塔洛尼亚的思念。演奏到最后几个小节,卡萨尔斯忍不住发出低沉的呜咽声。不论在场政客是否了解卡萨尔斯为祖国卡塔洛尼亚人所付出的情感,透过广播,全世界的人再一次感受到卡萨尔斯悲天悯人、崇高的人文主义。

19

10期

10期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司