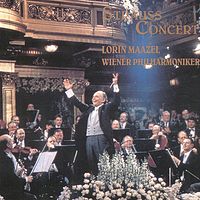

马泽尔《斯特劳斯音乐会》

这张专辑是1996年维也纳新年音乐会的精选曲目。这场音乐会中,指挥大师洛林·马泽尔任指挥和小提琴独奏部分以及特殊乐器的演奏,这是第9次指挥维也纳爱乐乐团新年音乐会。

著名指挥大师洛林·马泽尔是维也纳新年音乐会上的常客。从1980开始接替博斯科夫斯基执棒,他连续指挥了7届,此后又分别于1994、1996以及1999年三次登台。作为当代世界指挥中的天才巨星和中坚力量,马泽尔对驾驭斯特劳斯家族的舞曲作品别有心得,因此深得广大乐迷的心。而这位集小提琴演奏家与指挥家两种身份于一身的音乐大师屡次在新年音乐会上施展自己的器乐独奏绝技,展现出其多才多艺的一面以及别具匠心的幽默感。

1996年这场音乐会,在每年例行的新年祝福段落,他更用汉语向广大中国乐迷问好,使人记忆犹新!在当年的演出中,马泽尔选择了诸多优雅欢快的作品,新曲目数量也相当之多。大师更在两首曲目中担任小提琴独奏,更在《Jockey Polka(骑手波尔卡)》一曲中亲自负责模拟鞭声的效果。

这张专辑整体音色充满着雄浑、厚重的色调,又不失活泼。演奏、录音水平一流,企鹅评鉴给予三颗星的高度评价。

54

14期

14期