这张专辑是奥伦弦乐四重奏与中提琴家今井信子合作,演奏莫扎特的两部《弦乐五重奏》。采用电子管麦克风录音,音色温暖圆润、弦乐真实无比、空气感十足,被刘汉盛先生作为测试CD。

《g小调第三弦乐五重奏》K516,作于1787年5月16日,此曲与《G小调交响曲》有某种深刻的联系,交响曲的终曲与这首五重奏的第一乐章主要动机有相同的要素。

《降B大调第一弦乐五重奏》K174,作于1773年12月。

展开

节目(8)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

17

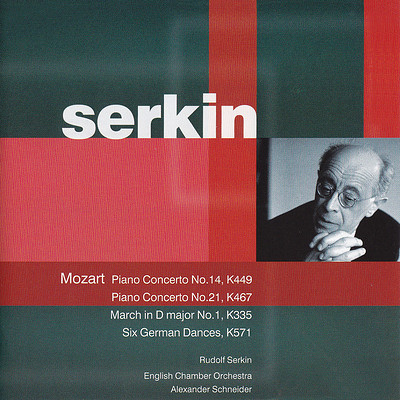

这张专辑是钢琴家塞尔金与施耐德指挥的英国室内乐团合作,演奏莫扎特《第14、21钢琴协奏曲》、《六首德国舞曲》等。

《降E大调第十四钢琴协奏曲》K449,作于1784,为其钢琴学生芭芭拉·冯·普莱亚而作,1784年3月17日,在多拉特纳霍福举行的“我的第一次私人演奏会”上首演。

《C大调第二十一钢琴协奏曲》K467,作于1785年3月9日,1785年3月10日于克鲁克剧场首演,莫扎特主奏。

--

这套合辑收录了布列兹指挥的全部韦伯恩作品。韦伯恩是“第二维也纳”中的音色大师,突破并拓展了勋伯格式的序列主义,创作更加倾向于无调性甚至是“无声”,布列兹正是其继承者,在这条先锋之路上越走越远。布列兹对韦伯恩的作品很推崇,对作品中的旋律、和声与对位进行周密思索、分析。布列兹的指挥风格和韦伯恩的作品气质很相配,也继承了一部分韦伯恩的创作理念。这套合辑不仅收入布列兹指挥的管弦乐作品,还有爱默森四重奏、艾马尔、克莱默、齐默尔曼等名家参与录音。布列兹诠释的韦伯恩作品有着清晰的结构,显得极为精致,深含无穷的魅力,这套合辑也是聆听韦伯恩作品的首选。

安东·冯·韦伯恩(Anton von Webern,1883年12月3日-1945年9月15日)奥地利作曲家,新维也纳乐派代表人物之一。他的作品简洁凝练、独树一帜,具有鲜明的风格和特性,成为了近代先锋派音乐发展的标杆。韦伯恩的一生虽然短暂,但他在音乐创作上的影响却非常大。他的作品风格独特,他的音乐来自于心灵深处,以别人无法想像的简洁、浓缩、凝练的音乐特征而著称,在世界上产生了非常广泛的影响。

21

这张专辑是图蕾克演奏巴赫的几部键盘作品,包括《哥德堡变奏曲》、《意大利风格咏叹调和十个变奏》、《前奏曲和赋格》、《意大利协奏曲》。其中最重头的作品是《哥德堡变奏曲》。

图蕾克是演奏《哥德堡变奏曲》次数最多(录音有7次之多)、时间最久(超过60年)的演奏家。这个录音版本是她1978年3月在纽约录制的,是第三次完整录音,使用羽管键琴演奏,所有重复段落均未省略。

《哥德堡变奏曲》是巴赫为有“两层键盘”的羽管键琴而作,作品详细标注了哪个章节用哪层键盘,全部30段变奏不断在第一和第二层键盘之间来回穿梭交替,也就是说:要求演奏要在同一时间内,能清晰展示两条或两条以上的旋律线或音乐动机,因此,不管在演奏中如何带入情趣色彩,都应该在不同程度上表现出巴赫此作在复调结构上清晰的层次与脉落,从这一点上说,图蕾克自然是杰出的,她演奏《哥德堡变奏曲》给人的第一感觉就是“清”,神清则余皆清,语速自佳,她抓住了此作的“主脉”,尤如一棵树、“主干”挺直完好,所有的“分叉”自然井然有序,演奏清晰明辨、语速自如、曲伸适度,经纬分明,所有的构架、层次、情趣色彩都在娓娓道来中,没有隐匿、没有怒张,也没有过度的情感渗入,却充溢着智趣与幻想,可以说这是一版回归原作、减降自我表达、却又给听者广阔暇想空间的演奏。

大家都在听

德彪西、拉威尔《弦乐四重奏》

这张专辑是布达佩斯弦乐四重奏团演奏德彪西、拉威尔的弦乐四重奏。

布达佩斯弦乐四重奏(Budapest String Quartet)于1917年在匈牙利首都布达佩斯成立,原本由匈牙利音乐家组成,但是1930年成员都变成了犹太裔俄国人。1950年代,在首席小提琴演奏家Joseph Roisman的带领下,乐团达到了巅峰。1938年乐团迁往美国,在1938年至1962年期间,乐团以美国国会图书馆作为驻地,这让他们可以随意使用馆内珍藏的斯特拉迪瓦里名琴。无论是平日的演出,还是在录音当中,他们都使用这些名琴进行表演,很多录音在图书馆中进行。乐团于1967年成立50周年之际解散。

拉威尔《F大调弦乐四重奏》作于1904年,题献给他的老师福雷。这是拉威尔唯一的一部弦乐四重奏,从作品的流畅与对形式的掌握,使其成为拉威尔早期成熟的代表作,绝不是一个学生的涂鸦之作。此曲四个乐章基本保持了传统奏鸣交响套曲的组合原则,如注重各乐章速度、调性的对比,首尾乐章采用奏鸣曲式,中间乐章采用歌谣曲式等传统模式。但在套曲组合关系中也有很多特点,首先打破维也纳古典乐派常用的体裁与速度对比,即改变一般快板、慢板、小步舞曲。这里面有许多慵懒的惬意,而且旋律被和声装扮得光彩绰约,繁花似锦。仿佛是一个在树林里午睡的刚醒的女子,一脸天真无辜的模样,衣裙上还沾着细碎的草叶和花瓣,坐在地上,竭力要弄懂睁开眼后看到的这个世界。

德彪西《g小调弦乐四重奏》作品10,作于1892年。这部作品的旋律是复杂而非歌唱性的,第二乐章拨奏的铿锵和第三乐章的缠绵形成鲜明的对比。此曲选用法国近代乐派采用的循环主题法,共四个乐章。

20

8期

8期

鲁宾斯坦《莫斯科钢琴独奏会》

1964年10月1日,莫斯科音乐学院演奏大厅座无虚席。音乐会曲目大多数选取的是鲁宾斯坦擅长的肖邦作品,有波兰舞曲、降G大调即兴曲、降D大调夜曲、第二钢琴奏鸣曲、船歌、练习曲、圆舞曲等,已是耄耋之年的大师丝毫没有显现出老态,仿佛钢琴就是他的第二生命。技术虽说不能与自身巅峰时相比,但音色还是那么迷人,诠释还是那么煽情。

当然年纪不饶人,鲁宾斯坦在弹奏《奏鸣曲》的谐谑曲部分是有些失误的,但久经沙场的他竟然在此处作了自由发挥,很好地掩饰了瞬间的尴尬,这就是现场录音无可比拟的魅力所在。假如是在录音室,这段失误很可能被抹去重录,我们今天也就无法体验到鲁宾斯坦的应变功力了。肖邦的《船歌》对感情的表达是很细腻的,鲁宾斯坦通过细微的触键变化让人感受颇深。

这个莫斯科独奏会的现场气氛非常热烈,鲁宾斯坦的演奏可以用“疯狂”形容,是他最有个性的录音,基本上无视钢琴技巧,比起录音室的演绎大相径庭。录音也不错,生动活泼,钢琴音色的微妙变化都很好地记录下来。

16

18期

18期

普罗科菲耶夫·钢琴奏鸣曲、舒伯特·即兴曲

这张专辑是钢琴家爱丽索·博尔科瓦茨演奏普罗科菲耶夫《第二钢琴奏鸣曲》、舒伯特四首《即兴曲》。

普罗科菲耶夫《d小调第二钢琴奏鸣曲》作品14,作于1912年。此曲第三乐章的旋律使人联想到俄罗斯保姆的小声哼唱,由弱拍起,自然的句子段落,建筑在均匀的轻轻摇晃的摇篮曲节奏基础上的调式交替。左手的次中声部是伴奏的和声支柱,固定音型贯穿始终,造成规律的运动感。右手中声部的模进陈述同样具有独立的以两小节为单位的固定音型结构。主题突出于厚重的和声基础之上,委婉动听、独立存在。

“即兴曲”一词的含义是“随性而作的小曲”,在钢琴领域中它演变成为一种形式精致、体裁短小的抒情曲,带有自由发挥的特点。舒伯特在生命晚期的1827年创作了两集钢琴《即兴曲》,每集四首小曲,成为这一体裁的典范之作。这些小曲旋律如歌,意境唯美,结构简单,易于为听者所倾心接受。它们就像一首首浪漫又通俗的小诗,闪烁着特有的五彩缤纷的光辉。

--

8期

8期

克莱默《贝多芬、舒曼、勃拉姆斯·奏鸣曲》

这套专辑收录了小提琴大师吉顿·克莱默演奏的小提琴奏鸣曲录音,包括:1、与钢琴家阿格丽奇合作的贝多芬《小提琴奏鸣曲全集》、舒曼《第一、二小提琴奏鸣曲》、普罗科菲耶夫《第一、二小提琴奏鸣曲》、《为小提琴和钢琴而作的五条旋律》、巴托克和杨纳切克《小提琴奏鸣曲》、梅西安《主题与变奏》;2、与钢琴家瓦列里·阿法纳西耶夫合作的勃拉姆斯《小提琴奏鸣曲全集》、布索尼《第二小提琴奏鸣曲》;3、与钢琴家奥列格·迈森伯格合作的理查·施特劳斯《小提琴奏鸣曲》。

克莱默与阿格丽奇于1984年开始了贝多芬《钢琴与小提琴奏鸣曲全集》的录制。由于种种原因,全集经过了十年时间才最终完成。经过十年的磨砺,他们之间的配合已经炉火纯青。小提琴的声音比较靠前,使得克莱默细腻多变的音色有清晰的表现;钢琴的音场有一定的宽度和纵深感,与小提琴形成两个清晰的层次,交相辉映。

克莱默和阿格里奇都是个性极强的演奏家,但在合作中,克莱默充分发挥了他那极其细腻优美的音色变化,在乐段之间的对比上有较大的起伏,在一些旋律段落中又尽力突出音乐的抒情性。阿格里奇则对钢琴的分量的把握非常准确,她并没有更多地突出钢琴,而把大部分表现空间留给了小提琴,但是在结构性和弦支撑上则给旋律以坚实的支持。这就使得作品整体的平衡感极佳,两人的合作在旋律流畅性和乐段交接点上的转换则真正显示出他们的默契。

14

90期

90期

巴赫·小提琴与羽管键琴奏鸣曲(第一辑)

这张专辑是小提琴家露西·范·戴尔与羽管键琴家鲍勃·范·阿斯普伦合作,演奏巴赫的四部《小提琴与羽管键琴奏鸣曲》。

小提琴与羽管键琴奏鸣曲是巴赫的进一步探索与创新。他大胆地化繁为简,保留羽管键琴声部,将上声部两把小提琴变为一把,并去掉维奥尔琴的低音旋律,在乐器组合上初步具备了现代二重奏鸣曲的雏形。值得注意的是,羽管键琴不再是简单的伴奏与陪衬。巴赫独创性地在羽管键琴声部加入旋律,与小提琴声部形成二重对位,赋予键盘乐器更为繁重的音乐使命,达到独当一面的高度,这一革新是历史性的。

《小提琴与羽管键琴奏鸣曲》BWV1014-1019,大约作于1717-1723年。著名的巴赫评论家史怀哲认为,悲痛、神秘感是这6部有伴奏奏鸣曲的主要内涵,“悲痛支配了这些作品,巴赫可能是在失去前妻的印象之下创作的这些作品。”“这些作品如同贝多芬的奏鸣曲,也是表现感情和内在体验的,但呈现出来的却是力量代替了热情。”

17

16期

16期

亨德尔在意大利

这套14CD合辑收录了亨德尔在意大利时期创作的康塔塔、咏叹调、小夜曲等作品。

亨德尔的音乐清澈、透明,简洁又不失之于浑厚,具有清晰的主题和节奏,主调织体中时而插入明了的复调段落。他的一些作品是为娱乐助兴而作的,连其代表性作品也处处洋溢着欢乐的基调,这也是他的作品与约翰·塞巴斯蒂安·巴赫作品较为不同的地方。此外,亨德尔善于采用简洁的手法得到宏伟的效果。他的音乐如同演说,又像是雄辩,具有某种鼓动的性质。在这一点上,它与巴洛克音乐的精神相吻合。

虽然出生在德国的土地上,但年轻的亨德尔特别向往意大利音乐。他的很多作品都从意大利音乐中汲取灵感,风格不似巴赫的德国路德教徒般质朴思辨,却更有意大利音乐华美婉转的特点,尤其是他的室内乐和声乐作品,旋律优美、朗朗上口。

--

315期

315期

凯伦·玛丽·加勒特《美如玫瑰》

这张专辑是新世纪钢琴家凯伦·玛丽·加勒特2006年发行的,以其深情且富有诗意的音乐风格而闻名。专辑获得了广泛的认可和赞誉,被列为2007年最佳成人当代录音的“Top Twelve List”之一,并荣获了2007年New Age类别中的“最佳器乐专辑奖”。

专辑的创作灵感来源于凯伦·玛丽·加勒特对生活、情感和自然的深刻体验。专辑中的音乐作品通过钢琴演奏展现了细腻的情感表达,其中《Vinot and the Sea Bird》是专辑中的一首代表性曲目,被用于一些文学活动的配乐,如“人生路上, 不止步”读书会。这张专辑还包含了一些以玫瑰为主题的音乐作品,如《It's About the Rose in the Vase on the Table》,这些作品通过音乐探索了玫瑰象征意义的多重层面。

这张专辑的音乐风格融合了世界音乐与古典音乐元素,凯伦·玛丽·加勒特探索了一些新颖且令人兴奋的东西,无论你将这种音乐风格称作什么:新世纪音乐、成人当代音乐、轻柔爵士、古典风启发的音乐,或者其他什么……它都很成功,而且非常美妙,尤其是在你想要沉浸在它那怀旧色调的氛围中的静谧时刻。凯伦·玛丽·加勒特在音乐风格、质感、演奏技巧和情感深度方面深入地挖掘,创造出了一种更丰富的音乐体验。

--

12期

12期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司