这套合辑收录了钢琴家凯瑟琳·斯托特1986-1990年期间的全部独奏录音,包括肖邦、拉赫玛尼诺夫、李斯特、福雷、拉威尔、德彪西、布瑞吉、艾尔兰、沃尔顿等的钢琴独奏作品。

凯瑟琳·斯托特(Kathryn Stott,1958年12月10日-)英国女钢琴家,20世纪70年代末开始其演奏生涯,90年代以来逐渐成为福雷钢琴作品的权威演绎者之一。凯瑟琳·斯托特1958年出生,毕业于梅纽因音乐学校,后来随梅纽因的妹夫路易斯发·肯特纳和拉威尔生前唯一的嫡传弟子维拉多·佩勒米特学习演奏,最后毕业于英国皇家音乐学院。20岁时参加1978年利兹国际钢琴比赛,获第5名。虽不算大师,却也非常活跃,以擅长演奏法国作曲家作品而闻名。她因在Hyperion唱片公司灌录一系列福雷钢琴作品集,获得了留声机大奖。1995年,她主持了曼彻斯特的福雷作品国际音乐节,并被法国政府任命为艺术总监。她灌录过的唱片还包括拉赫玛尼诺夫、肖邦、李斯特等人的作品。她常常和马友友等联袂到欧洲、日本和美国等地演出室内乐。

展开

节目(121)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

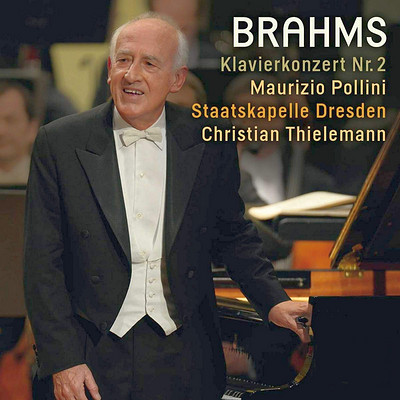

这张专辑是钢琴家波利尼演奏勃拉姆斯《第二钢琴协奏曲》。

《降B大调第二钢琴协奏曲》作品83,作于1881年。此曲具有勃拉姆斯所独有的沉着与厚重,同时又有他明朗、温柔的另一面。1878年春,勃拉姆斯到意大利旅行,这一南欧古国的风土人情给作者留下了极为深刻的印象,由此勃拉姆斯开始构思这首乐曲。1881年三月,作者再度访问意大利,这一次彻底唤起了他的灵感,于是回国后立刻伏案疾书,当年夏天便完成了此曲。实际上,此曲中的意大利风格并不明显,但无疑是作者真实情感的流露,堪称之一。

16

这套合辑收录了布列兹指挥的全部韦伯恩作品。韦伯恩是“第二维也纳”中的音色大师,突破并拓展了勋伯格式的序列主义,创作更加倾向于无调性甚至是“无声”,布列兹正是其继承者,在这条先锋之路上越走越远。布列兹对韦伯恩的作品很推崇,对作品中的旋律、和声与对位进行周密思索、分析。布列兹的指挥风格和韦伯恩的作品气质很相配,也继承了一部分韦伯恩的创作理念。这套合辑不仅收入布列兹指挥的管弦乐作品,还有爱默森四重奏、艾马尔、克莱默、齐默尔曼等名家参与录音。布列兹诠释的韦伯恩作品有着清晰的结构,显得极为精致,深含无穷的魅力,这套合辑也是聆听韦伯恩作品的首选。

安东·冯·韦伯恩(Anton von Webern,1883年12月3日-1945年9月15日)奥地利作曲家,新维也纳乐派代表人物之一。他的作品简洁凝练、独树一帜,具有鲜明的风格和特性,成为了近代先锋派音乐发展的标杆。韦伯恩的一生虽然短暂,但他在音乐创作上的影响却非常大。他的作品风格独特,他的音乐来自于心灵深处,以别人无法想像的简洁、浓缩、凝练的音乐特征而著称,在世界上产生了非常广泛的影响。

27

这张专辑是美国发烧独立名厂Klavier Records(发烧友通称老K、大K)的录音精选辑,由世界首席录音大师Bruce Leek制作,它的音乐及音色被音响界评为极品之作。专辑收录了肖邦、斯特拉文斯基、拉威尔、马斯奈、比才等多首经典名曲。

Klavier Records当年凭借着《马斯奈:领袖》(KCD 11007)、《圣桑:动物狂欢节》(KCD 11011)、《圣桑:管风琴交响曲》(KCD 11010)、《比才:C大调交响曲》(KCD11012)这四张专辑,横扫发烧音响唱片市场,也为自己打下一片江山,除获得TAS发烧榜单上的肯定外,只要是Louis Fremaux指挥Birmingham Symphony Orchestra(伯明翰市立交响乐团),肯定是发烧的保证,另外大家都知道Keith.O.Johnson,他为美国Reference Recordings唱片公司录下三十几张发烧片,也替美国Hi-End音响Spectral设计数字线路,后来也转至Klavier公司,录下许多顶级珍贵的录音,况且Klavier公司还有当家录音工程师Bruce Leek(老K的老板,帮Wilson Audio录制Center Stage 舞台正中的那一位),Bruce Leek向来对于录音总是抱持着一个坚持,也就是只使用两支高感度麦克风来收录所要的声音,然后以直刻方式灌录CD。因为 Bruce Leek认为只有这么做才能真实的还原声音真正的面貌,也才可以十足的彰显出音乐家的个人风格。

大家都在听

柯曾《1937-1971钢琴演奏录音辑》

这套专辑是钢琴家柯曾1937-1971年的录音合辑,收录了舒伯特、莫扎特、勃拉姆斯、格里格、柴科夫斯基、拉赫玛尼诺夫、李斯特、贝多芬等的作品。

舒伯特《C大调流浪者幻想曲》D760,作于1822年。此曲是以他的歌曲《流浪者之歌》为原型,由一系列变奏和发展构成。虽名为幻想曲,但舒伯特还是按照古典奏鸣曲的规范进行构思和写作。作品中蕴含着对命运的感叹,对自由理想和美好生活的向往,但更加突出的是刚直不阿的性格。丰富的旋律与辉煌的音响效果使得此曲成为公认的杰作。

莫扎特《g小调第一钢琴四重奏》K478,作于1785年10月16日。

莫扎特《降E大调第二钢琴四重奏》K493,作于1786年。

舒伯特《6首音乐瞬间》D780,1828年出版。“音乐瞬间”是他首创的一种音乐体裁,是十九世纪初浪漫主义时期兴起的名目繁多的钢琴特性曲之一,具有即兴性和结构短小等特点。这些作品被称为性格式小品,每曲都表现一种特定的、语言无法形容的微妙的情绪和感受,展示出一个奇妙的音乐世界。

--

62期

62期

普罗科菲耶夫·钢琴奏鸣曲、舒伯特·即兴曲

这张专辑是钢琴家爱丽索·博尔科瓦茨演奏普罗科菲耶夫《第二钢琴奏鸣曲》、舒伯特四首《即兴曲》。

普罗科菲耶夫《d小调第二钢琴奏鸣曲》作品14,作于1912年。此曲第三乐章的旋律使人联想到俄罗斯保姆的小声哼唱,由弱拍起,自然的句子段落,建筑在均匀的轻轻摇晃的摇篮曲节奏基础上的调式交替。左手的次中声部是伴奏的和声支柱,固定音型贯穿始终,造成规律的运动感。右手中声部的模进陈述同样具有独立的以两小节为单位的固定音型结构。主题突出于厚重的和声基础之上,委婉动听、独立存在。

“即兴曲”一词的含义是“随性而作的小曲”,在钢琴领域中它演变成为一种形式精致、体裁短小的抒情曲,带有自由发挥的特点。舒伯特在生命晚期的1827年创作了两集钢琴《即兴曲》,每集四首小曲,成为这一体裁的典范之作。这些小曲旋律如歌,意境唯美,结构简单,易于为听者所倾心接受。它们就像一首首浪漫又通俗的小诗,闪烁着特有的五彩缤纷的光辉。

--

8期

8期

20世纪伟大钢琴家《柳薄芙、塔伊玛诺夫》

这张专辑收录了柳薄芙·布鲁克、马克·塔伊玛诺夫合作的演奏录音,包括拉赫玛尼诺夫、莫扎特等的双钢琴作品。柳薄芙·布鲁克1926年出生于乌克兰哈尔科夫,1996年逝世。马克·塔伊玛诺夫也是1926年在哈尔科夫出生,他和布鲁克是这套全集里唯一的双钢琴组合。十二岁的时候,布鲁克与塔伊玛诺夫一同在列宁格勒音乐学校师事萨马里·萨弗欣斯基,拓展独奏与双钢琴的演奏曲目。由于德国入侵,音乐学校于1941年到44年迁到塔什干,布鲁克与塔伊玛诺夫在这里完成音乐学校教育后进入音乐院,并首度公开演出(两人从少年时期就经常搭档演出)。1948年从音乐院毕业后,两人开始在全苏联展开忙碌的演奏生涯。布鲁克与塔伊玛诺夫在Melodiya留下大量的录音,并经常到东德、匈牙利与捷克等地巡回。于公于私,布鲁克与塔伊玛诺夫都是一对非常好组合,早在1970年代的时候,他们的演奏曲目就已经涵盖所有双钢琴曲目。他们音乐最大的特色就是如一的音色与完美的整体感。曾有乐评家表示,聆听布鲁克与塔伊玛诺夫的音乐就像只有听到“一个人在弹奏”。

--

30期

30期

霍洛维兹《李斯特》

这张专辑收录了霍洛维兹在1950年至1981年间演奏的李斯特作品录音,时间横跨他中年到晚年。许多乐迷都认为当代钢琴家中,霍洛维兹的演奏风格是与李斯特最接近的,而他年轻时期演奏的李斯特作品录音也是最完美的。 霍洛维兹曾说:李斯特是钢琴史上无比重要的一个人物,一个超凡的人,真正了解钢琴的性能。李斯特是个令人敬畏的音乐家,什么都知道,什么都能演奏,不用看谱,完全像个神。李斯特作品简直是太适合霍洛维兹了,这些作品大多炫技,可是要论炫技,霍洛维兹是完全不含糊的。在这张专辑中收录的《B小调钢琴奏鸣曲》,是霍洛维兹在中年,技术颠峰时期的演奏,非常完美,他仍然创造了一种不曾有人,也不会再也有人能够表现出的宏大的、壮丽的、瞬息万变的景象。他的力度不是砸,是一种“内力”,让他的演奏,可以快,可以狠,但是精致程度毫无含糊,从来也没见谁说霍洛维兹是粗糙的暴力钢琴家。霍洛维兹从这首曲子中挖掘出了凡人无法洞察的深度和丰富的内涵,因而展现在我们面前的不仅仅是首30分钟的奏鸣曲,而是整个一个从天堂到地狱的宇宙般的广阔景象……专辑里唯一的单声道录音是《葬礼》,这里霍洛维茨显然带上了不可想象的暴力色彩,左手的八度简直可以砸碎一座高山。

--

5期

5期

安达《肖邦·前奏曲、练习曲全集》

这张专辑是钢琴家安达1965年7月27日在萨尔兹堡音乐节的现场录音。曲目包括肖邦的24首《前奏曲》、24首《练习曲》。比较起来,音乐会前半部分的肖邦《前奏曲》,发挥稍逊于《练习曲》,安达演奏的肖邦《练习曲》独具生动的气韵,而演奏《前奏曲》时尚未达到最佳状态,相比之下,显得平实了一些。

肖邦一共创作了26首前奏曲,包括作品28的24首、作品45以及无编号的《降A大调前奏曲》。肖邦的每一首前奏曲都是一幅完整的图画或印象。肖邦自幼体弱多病,27岁时,由于肺病缠身,朋友们陪伴他去地中海的梅杰凯岛上去疗养。在那里,肖邦获得灵感,创作了作品28的24首前奏曲。这些是前奏曲按十二平均律的律制方法,从C大调开始到b小调,以不同的24个调写成的,其排列方法为五度循环,即第一首为C大调,第二首为它的关系小调a小调,第三首为C大调的上方五度的G大调,第四首为其关系小调e小调……依此类推,最后有24首乐曲。有人认为由于这24首前奏曲关系紧密,应看作是一部音乐作品,做连续演奏。这24首前奏曲一般以一个短小的乐思为中心而构成,但是乐思并不是只做单纯的反复,也不做技巧的展开,而是按肖邦的感情做惊人的发展,其中有些曲子有着超凡的演奏技巧,绝不是容易演奏的作品。

《练习曲》作品10,作于1832-1836年间。献给李斯特的夫人阿古尔特伯爵夫人,后来他们的女儿科西玛嫁给理查特·华格纳。虽然作品10和作品25是在同一时间写成的,但是作品25相比起来更像音乐作品,而不是一些技术难题的攻破。

《练习曲》作品25,也是由12首曲子组成,除第12首写于1831年冬天外,其余都写于1836—1837年间。

20

48期

48期

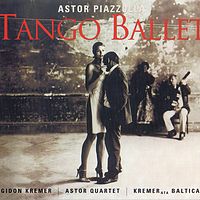

克莱默《皮亚佐拉·探戈芭蕾》

这张专辑是小提琴家克莱默与阿斯托尔四重奏、波罗的海室内乐团合作,演奏皮亚佐拉的三部探戈音乐作品。克莱默的琴声始终都弥漫着忧郁而挺拔的气质,象女探戈舞者光滑而曲线优美的脊背,时而舒展、时而紧绷。

这张于1999年录制的专辑,共分三个部分:

第一部分是一部短小篇幅的电影音乐剧,是1956年时皮亚佐拉为布宜诺斯艾利斯八重奏组所写。由六个乐章组成:序幕、街道、聚会、酒巴、隐居、剧终。序幕部分热情饱满,如烟花一般绚烂的爆发出来,引出全剧,穿过吵嚷喧闹的街巷,那略带忧伤的曲调,透露了活泼奔放的拉美人骨子里的孤独。

第二部分是皮亚佐拉创作的《天使的探戈》中的片段音乐,是这张专辑中最优美的部分。创作《天使的探戈》时的皮亚佐拉没有任何的经济上的压力,在乐队中处在绝对领导的地位,真如他自己说所说:“当时,我非常平静、满足和快乐,因为我正播撒和收获着我的创作果实,而这才是我的真正音乐。”。

第三部分是1972年,皮亚佐拉为他的“九重奏团”创作的:前奏曲、赋格和嬉游曲。

--

13期

13期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司