为了庆贺皮蕾丝70岁生日,发行了这套合辑,收录了皮蕾丝的全部独奏录音,包括巴赫、贝多芬、舒伯特的作品,以及她最擅长的莫扎特钢琴奏鸣曲、肖邦的夜曲。湖水般的清澈、诗人般的敏感,从皮蕾丝演奏的音乐里就能听出她的性格,不为名利所动,也并不积极扩充曲目。作为一个不常录音,现场演出也越来越少的艺术家,这套合辑对乐迷们而言非常珍贵。

皮蕾丝(Maria Joao Pires,1944-)葡萄牙女钢琴家。她的演奏,音色极美,又善于在节奏与分句处理上表现出细微的变化,其演奏的莫扎特、肖邦,都极具魅力。她和杜梅、王建一起,已形成室内乐的最佳搭档,其演绎的室内乐作品有一种清新的美感。

皮蕾丝在乐坛一开始就是凭着她音色优美、乐思纯净无瑕的莫扎特演奏受到瞩目。她和莫扎特的关连,或许只能以天赋来解释。因为她7岁的音乐会上就是弹奏莫扎特的钢琴协奏曲。不过这还不是她最早举行的独奏会,因为身为神童的她,5岁就开了第一场独奏会。因为她有着这样惊人的禀赋,葡萄牙政府在她9岁时就颁发青年音乐家奖章给她。而因为她杰出的天份,家人也非常注意她的音乐修养,让她在里斯本音乐院毕业后,立刻前往德国慕尼黑音乐院,投入钢琴家恩格尔的门下。恩格尔的影响对皮蕾丝肯定是很大的,因为恩格尔本人就是专精维也纳古典乐派演奏风格的莫扎特名家,他也为华纳灌录了莫扎特钢琴协奏曲和奏鸣曲全集的录音,是禀承维也纳钢琴学派的名家(恩格尔本人则是法国钢琴家科托的学生)。

皮蕾丝后来在1970年赢得布鲁赛尔为贝多芬诞生200周年纪念举行的贝多芬大赛首奖,也因此早期是以弹奏贝多芬闻名,同时在肖邦、巴赫和舒伯特(她为华纳录了许多舒伯特奏鸣曲)演奏上也相当受到好评,但后来她却因为灌录了一套莫扎特钢琴奏鸣曲全集(在欧洲也由法国华纳发行),成绩斐然而忽然被公认为莫扎特专家,这其实是她始料所未及的。但究其原因则不难了解,身为神童的皮蕾丝,早年在作曲上的训练给了她对音乐深入的认识,使她在演奏时不追求单纯的技巧为满足,而以探索音乐性灵层面为目标。她往往能从乐曲的结构去寻找乐曲的真义与美感方向,这也是为什么她会成为伟大莫扎特诠释者的原因,因为她所演奏的莫扎特,不仅仅有官能的美,还有一种结构上的平衡美。

展开

节目(224)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

这套合辑收录了布列兹指挥的全部韦伯恩作品。韦伯恩是“第二维也纳”中的音色大师,突破并拓展了勋伯格式的序列主义,创作更加倾向于无调性甚至是“无声”,布列兹正是其继承者,在这条先锋之路上越走越远。布列兹对韦伯恩的作品很推崇,对作品中的旋律、和声与对位进行周密思索、分析。布列兹的指挥风格和韦伯恩的作品气质很相配,也继承了一部分韦伯恩的创作理念。这套合辑不仅收入布列兹指挥的管弦乐作品,还有爱默森四重奏、艾马尔、克莱默、齐默尔曼等名家参与录音。布列兹诠释的韦伯恩作品有着清晰的结构,显得极为精致,深含无穷的魅力,这套合辑也是聆听韦伯恩作品的首选。

安东·冯·韦伯恩(Anton von Webern,1883年12月3日-1945年9月15日)奥地利作曲家,新维也纳乐派代表人物之一。他的作品简洁凝练、独树一帜,具有鲜明的风格和特性,成为了近代先锋派音乐发展的标杆。韦伯恩的一生虽然短暂,但他在音乐创作上的影响却非常大。他的作品风格独特,他的音乐来自于心灵深处,以别人无法想像的简洁、浓缩、凝练的音乐特征而著称,在世界上产生了非常广泛的影响。

--

这张专辑是美国发烧独立名厂Klavier Records(发烧友通称老K、大K)的录音精选辑,由世界首席录音大师Bruce Leek制作,它的音乐及音色被音响界评为极品之作。专辑收录了肖邦、斯特拉文斯基、拉威尔、马斯奈、比才等多首经典名曲。

Klavier Records当年凭借着《马斯奈:领袖》(KCD 11007)、《圣桑:动物狂欢节》(KCD 11011)、《圣桑:管风琴交响曲》(KCD 11010)、《比才:C大调交响曲》(KCD11012)这四张专辑,横扫发烧音响唱片市场,也为自己打下一片江山,除获得TAS发烧榜单上的肯定外,只要是Louis Fremaux指挥Birmingham Symphony Orchestra(伯明翰市立交响乐团),肯定是发烧的保证,另外大家都知道Keith.O.Johnson,他为美国Reference Recordings唱片公司录下三十几张发烧片,也替美国Hi-End音响Spectral设计数字线路,后来也转至Klavier公司,录下许多顶级珍贵的录音,况且Klavier公司还有当家录音工程师Bruce Leek(老K的老板,帮Wilson Audio录制Center Stage 舞台正中的那一位),Bruce Leek向来对于录音总是抱持着一个坚持,也就是只使用两支高感度麦克风来收录所要的声音,然后以直刻方式灌录CD。因为 Bruce Leek认为只有这么做才能真实的还原声音真正的面貌,也才可以十足的彰显出音乐家的个人风格。

17

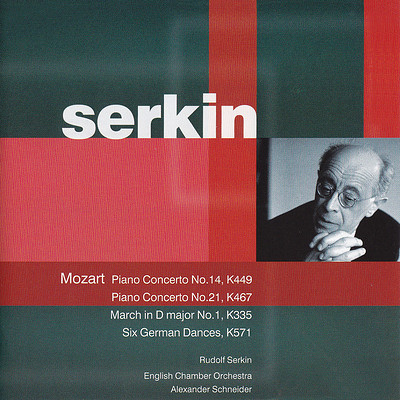

这张专辑是钢琴家塞尔金与施耐德指挥的英国室内乐团合作,演奏莫扎特《第14、21钢琴协奏曲》、《六首德国舞曲》等。

《降E大调第十四钢琴协奏曲》K449,作于1784,为其钢琴学生芭芭拉·冯·普莱亚而作,1784年3月17日,在多拉特纳霍福举行的“我的第一次私人演奏会”上首演。

《C大调第二十一钢琴协奏曲》K467,作于1785年3月9日,1785年3月10日于克鲁克剧场首演,莫扎特主奏。

大家都在听

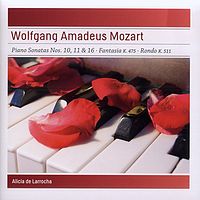

拉罗查《莫扎特钢琴奏鸣曲》

这张专辑是西班牙国宝级的女钢琴家拉罗查,演奏莫扎特清新自然、鬼斧神工的三部《钢琴奏鸣曲》K.330、331、545和《幻想曲》K.475、《回旋曲》K.511。从录音能感受到乐曲那如日光之七彩融于一体的,出奇的妩媚、温存和飘逸。

《日本唱片艺术》评价拉罗查“除了擅长西班牙作品外,弹奏莫扎特的钢琴曲也是她的看家本领,她弹奏的莫扎特《钢琴奏鸣曲》不愠不火,简朴中蕴含着浓厚的诗意”,因此,她被尊称为“莫扎特夫人”。

她在这张专辑中的演奏,含蓄内敛、充满诗情画意,给人以自信、简朴的感觉。其中,脍炙人口的《A大调钢琴奏鸣曲》K.331第三乐章《土耳其进行曲》演奏得更是饶富趣味。专辑的演奏、录音都是一流,获得《日本唱片艺术》的推荐。这张24位版本比老版音质更加细腻,音色更加圆润动听,动态也更加庞大。

--

11期

11期

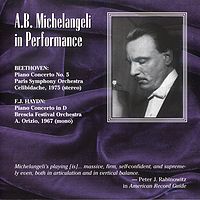

米凯兰杰利《演出中的米凯兰杰利》

这张专辑是米凯兰杰利与切利比达奇指挥的巴黎交响乐团合作,演奏贝多芬《第五钢琴协奏曲》“皇帝”;与Orizio指挥的布雷西亚节日管弦乐团合作,演奏海顿《第二钢琴协奏曲》。其中这个版本是贝多芬《第五钢琴协奏曲》的最佳版本。

这个版本中的米凯兰杰利弹得自然而富有诗意,整体节奏的舒缓营造出一种温润的色调,主题之间的调性变化被处理得敏感生动,使结构的表现与情感的释放呈现出精妙的平衡,米凯兰杰利把听众的喝彩留给了贝多芬。1975年版的乐队是巴黎交响乐团,从演出时间上看,这是切利比达奇接手这个乐团的第一个年头,但令人惊讶的是,它在切利比达奇的调教下竟然有了脱胎换骨的变化。在这张唱片中,切利比达奇展示了他深邃透彻的交响逻辑,乐团的各个声部构筑起具有严密交响性的和声织体结构,与米凯兰杰利的钢琴声部形成一种张力,但两者的结合只能以天衣无缝来形容,而后者的速度弹性则在与乐队全奏的碰撞中毫发无伤,就是说,米凯兰杰利与切利比达奇,这两位惺惺相惜的思考者在互不迁就的基点上达成了势均力敌的平衡,用一场美妙的表演揭示了协奏曲的奥义。在一场情绪饱满、速度整体偏快的现场演绎(庞大的第一乐章只用时20’03”)中,做到这一点殊为不易。所以,尽管有人对这款唱片的转录品质提出诟病,然而,我以为,它的艺术水准绝对无可质疑,事实是,它远远凌驾于其他版本之上。

18

6期

6期

富特文格勒《贝多芬·交响曲全集》

这套合辑收录了指挥大师富特文格勒1948-1954年间指挥演奏贝多芬的9部交响曲,合作乐团是维也纳爱乐乐团、斯德哥尔摩爱乐乐团、拜罗伊特音乐节管弦乐团。

这套全集的录音版本选择较为保守,未采用富特文格勒最广为人知的现场演奏版本,而是选择了录音质量较高的历史录音版本。《第九交响曲》和《第三交响曲》并未被选为典范版本,而《第八交响曲》和《第四交响曲》的现场演奏录音也未被采用。尽管如此,这套全集依然凭借优良的音质和良好的转制技术,成为单声道时代最杰出的录音之一。

富特文格勒的指挥风格以整体性强、细节到位著称。他善于通过细腻的处理展现贝多芬作品的思想深度和情感张力。在《第三交响曲》中,他展现了乐章间的有机发展和主题贯穿的横向联系,使整部作品一气呵成。《第九交响曲》作为全集中最具代表性的作品之一,其合唱部分的处理尤为引人注目,展现了他对音乐形式及情感表达的深刻理解。

富特文格勒的贝多芬交响曲全集还体现了他对不同乐章的独特诠释。《第一交响曲》展现了古典主义的优雅,《第五交响曲》则充满戏剧性和张力,《第六交响曲》则带有浓厚的田园气息。他的演绎风格被认为是贝多芬作品的典范之一,尤其是对单数编号交响曲(如《第三交响曲》和《第九交响曲》)的处理,展现了极高的权威性和聆听价值。

这套全集不仅在技术上达到了极高的水准,而且在艺术表现上也极具代表性。尽管录音版本的选择较为保守,但其整体音质和演绎风格仍然使其成为值得收藏的经典之作。

47

37期

37期

20世纪伟大钢琴家《索弗罗尼茨基》

这张专辑收录了弗拉基米尔·索弗罗尼茨基的演奏录音,包括肖邦、斯克里亚宾的钢琴独奏作品。

索弗罗尼茨基的风格非常适合演奏肖邦,圆润的音色、自由无束的节奏感与弹性分句让他的诠释更具说服力。他处理肖邦的音乐相当自由,音乐中兼含有阳刚的气魄及诗情,升C小调波兰舞曲的录音正是最好的例证。肖邦三首圆舞曲也可以证明索弗罗尼茨基音乐中的内省要素,而马祖卡舞曲录音或可称为索弗罗尼茨基演奏肖邦音乐的最高成就:节奏灵活而富有马祖卡舞曲所该有的弹性。肖邦的音乐语言对他来说几乎像是浑然天成般的自然。总而言之,索弗罗尼茨基弹奏的肖邦带有个人特色,旋律如同在说话一般。

索弗罗尼茨基是诠释斯克里亚宾钢琴作品最杰出的钢琴家,他能够完全掌握住斯克里亚宾音乐里的独特性。有些爱乐者则承认自己对斯克里亚宾的作品毫无感觉,直到听过索弗罗尼茨基的诠释后才豁然开朗。虽然过去有人形容索弗罗尼茨基的演出完全出自自发的即兴,但是他的音乐概念仍然十分清晰而且有逻辑性,索弗罗尼茨基相当注意乐曲细节,因此音乐听来格外引人注意。在他的《第三钢琴奏鸣曲》录音里,只需要聆听慢板乐章就能明白以上的描述:自由的节奏、美丽的音色、优美的旋律线条与内在声部,造就出一个催眠般的情感意境。在第二乐章的中间乐段,索弗罗尼茨基弹出他人难以仿效的宏亮声响,三拍子在双手间不规则地柔和律动着。形容索弗罗尼茨基如何演奏斯克里亚宾实在有太多形容词了:“自由”、“即兴”、“梦一般的朦胧”、“幻想”都是一般最常见的形容词,而这些语句非常适于形容他所弹奏的《第二钢琴奏鸣曲》第一乐章。在这套专辑收录的录音里,《第二钢琴奏鸣曲》有最即兴的演出,无论是在逻辑或预期效果上,索弗罗尼茨基的演出都与乐曲的标题“奏鸣曲-幻想曲”十分贴切。

70

35期

35期

库贝利克《莫扎特·第35、39交响曲》

这张专辑是库贝利克指挥巴伐利亚广播交响乐团,演奏莫扎特的两部交响曲。库贝利克对莫扎特的作品掌控得无以复加,每一个呼吸与停顿、情绪的爆发,以及旋律的流畅运行都控制得恰到好处。莫扎特在他的演绎下展现出非常出众的歌唱性,对于莫扎特音乐的形式与风格也有着十分正确的理解,巴伐利亚广播交响乐团则以极具说服力的演奏相应和,温暖、细节分明的录音效果让这张专辑也更具可听性,是莫扎特作品的极佳收藏版本。

《D大调第35交响曲“哈夫纳”》K385,,1782年为萨尔茨堡市长哈夫纳获爵士庆典而作。在此之前,1776年,莫扎特为哈夫纳女儿的婚礼作过《哈夫纳小夜曲》,此曲1783年3月22日由莫扎特指挥首演。

《降E大调第39交响曲》K543,作于1788年。此曲曾被人们尊称为“天鹅之歌”,以表达对莫扎特和这部作品的仰慕之情。这部作品最大的特点是自始至终贯穿着舞蹈性的节奏与旋律,表现了莫扎特对生活的热爱和乐观主义精神。

17

8期

8期

张昊辰《贝多芬·钢琴协奏曲全集》

这张专辑是钢琴家张昊辰,与身兼指挥家与女低音歌唱家双重身份的娜塔莉·斯图茨曼以及享誉世界的美国费城管弦乐团携手,演奏贝多芬的五部钢琴协奏曲,共同探索此次回溯贝多芬的音乐之旅。这张囊括了五部非凡作品的专辑中,张昊辰为我们带来的,不只是重现古典风格时代中短暂又灿烂的一章,更是挖掘出贝多芬音乐中动人的音乐内核。正如张昊辰在其新书《演奏之外》中写道:“(贝多芬音乐中的)一切不和谐、不稳定,就是为了那最终的凯旋——如此音乐才能隐喻、实现‘精神高于苦难’的最终理念。”在如今全球化分崩离析的语境之下,聆听张昊辰的《贝多芬钢琴协奏曲全集》,就有了新的一重含义:在隔离与冲突愈演愈烈的当下,张昊辰演绎的贝多芬呼应着所有抗击苦难的挣扎与奋战,直抒胸臆,鼓舞人心。

169

15期

15期

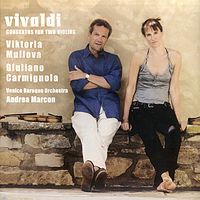

穆洛娃《维瓦尔第·双小提琴协奏曲》

这张专辑是小提琴家穆洛娃、卡米诺拉,与马尔肯指挥的威尼斯巴洛克乐团合作,演奏维瓦尔第的六部双小提琴协奏曲。穆洛娃的演奏活力四射、神采飞扬,音色纤细与温和,在巴洛克的理性与秩序之外,多了十足的激情,仿佛一股温情的巴洛克暖流缓缓流过。意大利小提琴家朱里亚诺·卡米诺拉,被誉为“巴洛克小提琴王子”,在现代小提琴和巴洛克小提琴两个领域内都堪称大师级人物,他的演奏带有古乐器那种粗砺的质感,但音色却很亮、很优美。这两位明星演奏家的合作,强大而非凡。当然,这些演奏不能缺少马尔肯指挥的威尼斯巴洛克乐团,他们的协奏充满活力,令人眼花缭乱,为两位小提琴家的精彩表现打下了坚实的基础。专辑的录音也非常出色,清晰自然,声音像春雨一样清新。

当提到“巴赫双小协”时,大多数古典音乐爱好者都知道是说《d小调双小提琴协奏曲》BWV 1043,因为这是巴赫唯一的双小提琴协奏曲。但对于维瓦尔第来说,只说“双小协”就不妥了,因为他创作了27首双小提琴协奏曲。十八世纪的音乐环境有一个特点:即大众们不断要求新作品。维瓦尔第曾在许多欧洲都市担任作曲与指挥,其中又以在威尼斯的时间最长。他是位杰出的小提琴家及作曲家,作品包括:数百首的协奏曲、奏鸣曲及四十部歌剧。这些作品在当时颇受大众及专家的好评,被誉为同侪间的巴赫。大约将近五十年的时间,维瓦尔第一直担任皮埃塔音乐院的院长。这所音乐院本来是一所孤儿收容所,管理有几百名孤儿(大多数是女孩子),他的许多神剧、宗教音乐及几百首器乐曲就是为这些学生所写的。

虽然维瓦尔第的作品数量庞大,让人瞠目结舌,但也为穆洛娃、卡米诺拉提供了丰富的选择余地。他们从大量的曲目中,精挑细选出这六部双小提琴协奏曲。专辑封面上贴有“很少听到”的作品,他们为这些过去不为人所重视的曲目赋予了全新的生命。

录制这六部双小提琴协奏曲,其实是相当保守的选择,因为其中没有狂风暴雨般的戏剧性。然而,《c小调协奏曲》RV509,具有某种程度的侵略性,并带有一种令人联想到面具、斗篷和运河的神秘色彩;《降B大调协奏曲》RV524表现了十八世纪威尼斯的黑暗面。

--

18期

18期

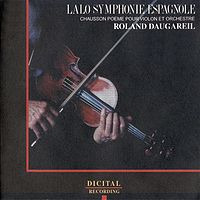

多加雷《拉罗·西班牙交响曲、肖松·音诗》

这张专辑是小提琴家罗兰·多加雷与阿连·隆巴德指挥的法国波尔多阿奎丁交响乐团合作,演奏拉罗《西班牙交响曲》、肖松《音诗》。罗兰·多加雷的演奏孤傲激扬、缠绵温柔、滑爽舒畅、无比优美,将这两部旷世之作表现得高贵儒雅、令人着迷。出色的录音将弓弦的摩擦质感,流水般贯穿全曲,空间中自然的堂音、通透明亮的琴声、甜美的音色尽收其中,令人激赏。

拉罗《西班牙交响曲》作品21,作于1873年。实质上,此曲是一首小提琴协奏曲。在拉罗的作品中,经常可看到类似本曲这样“名不副实”的现象。或许是由于曲中所出现的奇特节奏、旋律,以及这些所描绘出来的浓厚的西班牙风格,所以作者才有意加上这个标题的。这首乐曲不但在外表上有华丽的效果和迷人的情调,而且在内容上也颇具深度,不愧为拉罗的代表作。伟大的音乐家柴科夫斯基听了这首乐曲之后,曾评价道:“这是极为愉快、新鲜而又明朗的乐曲……他的期望并不在于深刻”。

肖松《音诗》作品25,作于1896年,是为小提琴与乐队而作的交响诗,也是他最著名的作品。此曲创作灵感来自屠格涅夫一篇小说中,一位少女被梦中一把有魔力的小提琴诱惑的故事,表达肖松内心世界的一种不容易捉摸和近于病态的压抑之感。被印象主义音乐大师德彪西评价为:“洋溢着作曲家高超的技巧和灵感。”《音诗》非常富于诗意,同时又具有一些戏剧性因素,乐曲的结构稳妥合理,毫无冗长乏味之嫌,反映出作者过细的设计和特别精心的技艺。轻度的伤感,狂喜但有所克制的热情,含蓄,雅致,笔法之极度精练——所有这些都是它的特点所在。这首乐曲自始至终给人一种亲切的感觉,因为其中所表达的热情并不激烈,往往是在谨慎和含蓄中带点激动的柔情。

20

6期

6期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司