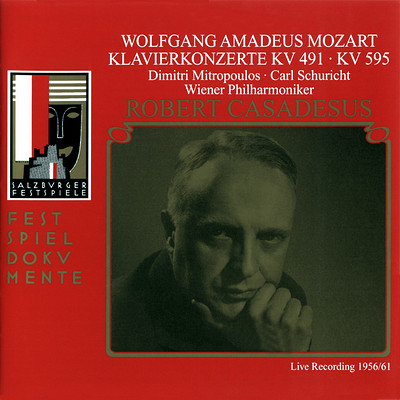

这张专辑是钢琴家卡萨德修与米特罗普洛斯、舒里希特指挥的维也纳爱乐乐团合作,1956年8月、1961年8月在萨尔茨堡音乐节演出的现场录音。曲目包括莫扎特《第24、27钢琴协奏曲》。卡萨德修作为法国钢琴演奏学派一位重要的代表人物,他的演奏平和安详、明朗清新、自然流畅,没有过多的容易吸引人的突出之处,却也自成一体。

《c小调第二十四钢琴协奏曲》K491,作于1785年到1786年间,完成于1786年3月24日。此曲以其丰富的戏剧性内容,深远的感情内涵,以及交响发展的深度都堪称十九世纪协奏曲的巅峰之作。

《降B大调第二十七钢琴协奏曲》K595,完成于1791年1月5日。此曲是莫扎特生命中最后完成的钢琴协奏曲,全曲清彻、朴实而纯粹,反而呈现出惊人而高贵的深度,是所有钢琴协奏曲中最具代表性的一首,有“天堂之歌”的称号。在他生命的最后一年,已是内外交困,喜新厌旧的维也纳人不再象以往那样青睐他的作品,他的学生一个个离他而去,在经济上陷入窘境,身体状况也每况愈下。但这一切并没有在这部作品里丝毫地流露出来,相反却呈现出一种平静与从容,一种摆脱了感官美的纯净。音乐家傅聪认为此曲是莫扎特的精神遗嘱,代表他精神升华的最高境界。

展开

节目(6)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

16

这套合辑收录了布列兹指挥的全部韦伯恩作品。韦伯恩是“第二维也纳”中的音色大师,突破并拓展了勋伯格式的序列主义,创作更加倾向于无调性甚至是“无声”,布列兹正是其继承者,在这条先锋之路上越走越远。布列兹对韦伯恩的作品很推崇,对作品中的旋律、和声与对位进行周密思索、分析。布列兹的指挥风格和韦伯恩的作品气质很相配,也继承了一部分韦伯恩的创作理念。这套合辑不仅收入布列兹指挥的管弦乐作品,还有爱默森四重奏、艾马尔、克莱默、齐默尔曼等名家参与录音。布列兹诠释的韦伯恩作品有着清晰的结构,显得极为精致,深含无穷的魅力,这套合辑也是聆听韦伯恩作品的首选。

安东·冯·韦伯恩(Anton von Webern,1883年12月3日-1945年9月15日)奥地利作曲家,新维也纳乐派代表人物之一。他的作品简洁凝练、独树一帜,具有鲜明的风格和特性,成为了近代先锋派音乐发展的标杆。韦伯恩的一生虽然短暂,但他在音乐创作上的影响却非常大。他的作品风格独特,他的音乐来自于心灵深处,以别人无法想像的简洁、浓缩、凝练的音乐特征而著称,在世界上产生了非常广泛的影响。

27

这张专辑是美国发烧独立名厂Klavier Records(发烧友通称老K、大K)的录音精选辑,由世界首席录音大师Bruce Leek制作,它的音乐及音色被音响界评为极品之作。专辑收录了肖邦、斯特拉文斯基、拉威尔、马斯奈、比才等多首经典名曲。

Klavier Records当年凭借着《马斯奈:领袖》(KCD 11007)、《圣桑:动物狂欢节》(KCD 11011)、《圣桑:管风琴交响曲》(KCD 11010)、《比才:C大调交响曲》(KCD11012)这四张专辑,横扫发烧音响唱片市场,也为自己打下一片江山,除获得TAS发烧榜单上的肯定外,只要是Louis Fremaux指挥Birmingham Symphony Orchestra(伯明翰市立交响乐团),肯定是发烧的保证,另外大家都知道Keith.O.Johnson,他为美国Reference Recordings唱片公司录下三十几张发烧片,也替美国Hi-End音响Spectral设计数字线路,后来也转至Klavier公司,录下许多顶级珍贵的录音,况且Klavier公司还有当家录音工程师Bruce Leek(老K的老板,帮Wilson Audio录制Center Stage 舞台正中的那一位),Bruce Leek向来对于录音总是抱持着一个坚持,也就是只使用两支高感度麦克风来收录所要的声音,然后以直刻方式灌录CD。因为 Bruce Leek认为只有这么做才能真实的还原声音真正的面貌,也才可以十足的彰显出音乐家的个人风格。

30

这张专辑是钢琴家塞尔金与施耐德指挥的英国室内乐团合作,演奏莫扎特《第14、21钢琴协奏曲》、《六首德国舞曲》等。

《降E大调第十四钢琴协奏曲》K449,作于1784,为其钢琴学生芭芭拉·冯·普莱亚而作,1784年3月17日,在多拉特纳霍福举行的“我的第一次私人演奏会”上首演。

《C大调第二十一钢琴协奏曲》K467,作于1785年3月9日,1785年3月10日于克鲁克剧场首演,莫扎特主奏。

大家都在听

张昊辰《贝多芬·钢琴协奏曲全集》

这张专辑是钢琴家张昊辰,与身兼指挥家与女低音歌唱家双重身份的娜塔莉·斯图茨曼以及享誉世界的美国费城管弦乐团携手,演奏贝多芬的五部钢琴协奏曲,共同探索此次回溯贝多芬的音乐之旅。这张囊括了五部非凡作品的专辑中,张昊辰为我们带来的,不只是重现古典风格时代中短暂又灿烂的一章,更是挖掘出贝多芬音乐中动人的音乐内核。正如张昊辰在其新书《演奏之外》中写道:“(贝多芬音乐中的)一切不和谐、不稳定,就是为了那最终的凯旋——如此音乐才能隐喻、实现‘精神高于苦难’的最终理念。”在如今全球化分崩离析的语境之下,聆听张昊辰的《贝多芬钢琴协奏曲全集》,就有了新的一重含义:在隔离与冲突愈演愈烈的当下,张昊辰演绎的贝多芬呼应着所有抗击苦难的挣扎与奋战,直抒胸臆,鼓舞人心。

181

15期

15期

鲁宾斯坦《我喜爱的肖邦》

这张专辑是钢琴大师鲁宾斯坦演奏的肖邦钢琴独奏作品,是“最正宗的肖邦”珍贵录音。专辑不仅汇集了肖邦独奏曲目中最脍炙人口的传世珍品,更是钢琴巨匠鲁宾斯坦各个“演录俱佳”专辑中经典段落的超级精选。从英勇豪迈的《波洛奈兹舞曲》到优雅寂静的《夜曲》,从充满波兰民族特质的《玛祖卡》到宛如倾诉般亲切感人的《叙事曲》,作为20世纪最权威的肖邦演绎者,鲁宾斯坦的演奏不同于霍洛维茨指下的雌性化,亦不同于阿劳指下的神经质,他用琴声塑造了一个多层面的肖邦——精神健康、格调高贵,作品充满激情与丰富内涵,一位爱与智慧相结合的伟大人物,让每一个聆听者都不禁为之惊叹。 因此,这绝对是代表鲁宾斯坦最高艺术成就的一张唱片,也是值得强烈推荐的传世名版。专辑演奏、录音水平一流,获得《日本唱片艺术》推荐。

215

14期

14期

帕尔曼《贝多芬、法朗克·小提琴奏鸣曲》

这张专辑是钢琴家阿格丽奇与小提琴家帕尔曼合作,1998年7月30日在美国萨拉托加表演艺术中心的现场演奏录音。

阿格丽奇复出乐坛后,她的演奏境界益发精进,音乐中多了一种人性和温暖的光泽,技巧依然华丽、无人匹敌,可是却多了一份贴心的美。帕尔曼在巅峰时期曾与阿什肯纳齐合作录下了贝多芬和法朗克的《小提琴奏鸣曲》,多年来未再灌录这两部小提琴名曲,这次在美国与阿格丽奇的现场演奏这两部当代最伟大的小提琴奏鸣曲,展现出一种举重若轻的轻松与愜意,将室内演奏的层次与条理交待到最细微的程度。

这份众所期待的珍贵录音在1999年初,获得多本音乐杂志及多项唱片大奖的肯定。20世纪末最难忘的演奏,已成为古典乐迷必备名盘。这张专辑的音质非常出色,听感极其接近黑胶唱片,真实、润泽、感人。

107

7期

7期

霍华德《李斯特·贝多芬交响曲全集》

这套合辑收录了钢琴家莱斯利·霍华德演奏的贝多芬九部交响曲,这是由李斯特改编的钢琴独奏版本。

李斯特曾师从于车尔尼,车尔尼是贝多芬的学生,从这点看,李斯特与贝多芬有传承延续的关系。让李斯特最早接触贝多芬的作品是老师车尔尼。这些伟大的作品深深印刻在了少年李斯特的心里,让他在心底像神一样地敬仰和崇拜贝多芬。一个偶然的机会李斯特在维也纳邂逅了贝多芬,据说贝多芬给了李斯特一个“神圣之吻”。李斯特对那次邂逅终生不忘,并对他后来的音乐生涯影响很大。可以说,正是那次邂逅,让贝多芬一直活在他的心中,贝多芬的作品伴随着他的演奏生涯。1837年开始,李斯特将贝多芬的交响曲改编创作成钢琴独奏作品。将一部部气势宏大的交响作品,尤其是贝多芬的作品,做这样的改编,除李斯特这种钢琴奇人,别人无法想象,这也是李斯特创作生涯中的一座丰碑。

79

37期

37期

20世纪伟大钢琴家《玛莉亚·皮蕾丝》

这张专辑收录了玛莉亚·皮蕾丝的演奏录音,包括巴赫、舒曼、舒伯特、肖邦、莫扎特的钢琴独奏作品。在20世纪那些伟大而具有影响力的女性键盘家里面,葡萄牙籍钢琴家玛莉亚·皮蕾丝占据了一个特别的地位。多年来,她不仅是祖国少数享有世界名声的人物,也在职业生涯的各个阶段,成功地建立一种超越国界的艺术性,以公众生活中的女性这样的议题挑战那些对音乐社会学兴致淡薄的音乐爱好者,换言之,皮蕾丝从来就不是一个“随意”的艺术家,她总是表达出自己的思想、总是明白或测试自己的极限,并反映在她的艺术或各种活动上,精确度上是强健的、行为上是大胆的、决策上是毅然的她,一直追求着将她极为个人的音乐、实作的眼光转化为声音能量的方法。在她职业生涯早期,其录音中晶莹剔透的琴音和充满生气的速度令闻者不禁竖耳倾听:其触键明确而有力,分句清新而致密,她给人的印象是擅长于“纯净”美学的年轻艺术家。她录制了莫扎特所有的钢琴奏鸣曲和协奏曲、一些巴赫的协奏曲、一系列舒伯特、舒曼和肖邦的作品(包含全部的两首钢琴协奏曲、以李帕第著名的排列顺序演奏的十四首圆舞曲)。

221

29期

29期

布伦德尔《贝多芬钢琴协奏曲全集》

这套专辑收录了布伦德尔早年灌录的贝多芬全部钢琴协奏曲,他在这些录音中就已表现出学者型钢琴家的气质,追求纯净的发音和朴素简洁的表情,演奏自然流畅。

布伦德尔编订了贝多芬的全部钢琴作品,他对贝多芬的钢琴协奏曲也极为钟爱,增经四次录制全集,这个版本是他的首个协奏曲全集,其后在不同时期先后与阿巴多、拉特尔、列文三位指挥家合作录制了全集,因年龄不同,对贝多芬音乐的理解也逐渐产生变化,但每一个版本都有自己的特色。

这个传奇版是布伦德尔在30岁出头时录制的,当时他对贝多芬的音乐还处在探索的阶段,所以这个版本的演奏是最有冲击力和激情的,虽然有些部分还不够成熟,但已经具有贝多芬的内在感觉。

在贝多芬有编号的5首钢琴协奏曲中,第一、第二号明显继承莫扎特与海顿的传统,其艺术表现所追求的是一种和谐、平衡中的美,第三号协奏曲中,开始出现贝多芬个性追求的那种戏剧性冲突,钢琴被赋予明显的激情。第四号协奏曲增加了阴柔与阳刚之间的对比,乐队更富动力,钢琴的个性更给予充分的发挥。而第五号协奏曲因为华彩乐段与乐队效果的烘托,使整部作品成为高涨的情绪与豪迈的激情的写照,闪烁着辉煌而又耀目的美。这5首协奏曲,尤其是后3首为浪漫主义协奏曲的发展打通了道路。

42

16期

16期

20世纪伟大钢琴家《鲁宾斯坦(3)》

这张专辑收录了阿图尔·鲁宾斯坦的演奏录音,包括贝多芬、法朗克、舒伯特、勃拉姆斯、舒曼的钢琴独奏作品。

除了肖邦的作品之外,贝多芬、舒曼和勃拉姆斯的键盘作品大量地出现在鲁宾斯坦的节目单上。鲁宾斯坦演奏为数众多的贝多芬的奏鸣曲,但是在他漫长的职业演奏生涯中,有两首特别地是他的最爱。其一为《热情》奏鸣曲(作品五十七);另一为降E大调奏鸣曲作品三十一之三。阿图尔·鲁宾斯坦录制了三次的降E大调奏鸣曲,这里所收录的是第二次、于1964年的录音。这首生气蓬勃、热情洋溢的作品之所以强烈吸引阿图尔·鲁宾斯坦的原因是显而易见的,它需要如歌的音色、钢琴的优雅和旋律的激荡(特别是其第二和第四乐章)的独特结合一种阿图尔·鲁宾斯坦富有的特质。阿图尔·鲁宾斯坦诠释贝多芬的音乐风格是相当有说服力的,他演奏这位作曲家的方式也许曾受过已被遗忘的法国钢琴家艾杜瓦·里斯勒(Edouard Risler)的影响,年轻的阿图尔·鲁宾斯坦曾经听过他演奏全本的贝多芬奏鸣曲。“直到现在,”阿图尔·鲁宾斯坦在自传中回忆到:“我再也没有听过任何人能演奏这些奏鸣曲如同黎斯勒一般美丽而动人,他忠实的演奏它们,就好像它们对他说话一样,显现了这些钜作的高度浪漫本质。人们似乎忘记贝多芬是第一位可被称为“浪漫派”的作曲家,简而言之,他利用自己的创作天分,在他的音乐中刻画出他的绝望、他的欢乐、他对自然的感受、他的愤怒的爆发,最重要地,他的爱。他利用他那无与伦比的才华,完美地展现这些情绪。谈论贝多芬时,再也没有比“古典”这样的字眼更令我陌生的了。”

鲁宾斯坦对勃拉姆斯的音乐的终身奉献斑斑可考。事宾上,他在1971年表示:“勃拉姆斯的音乐和我关系紧密尤甚于我那伟大的同胞肖邦。早年我有幸成为约瑟夫·约阿希姆——传奇的勃拉姆斯的诠释者、建言者和友人的门生,经由他我一阅始就浸淫在勃拉姆斯的音乐中。记住,我十岁那年勃拉姆斯才离世,所以对我来说他是在世的作曲家,而非“老大师”。现在我仍然以这样的感觉来接近他的音乐,以我自己的方式,尝试演奏出早年成长时所喜爱的那位勃拉姆斯的本质。”

238

27期

27期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司