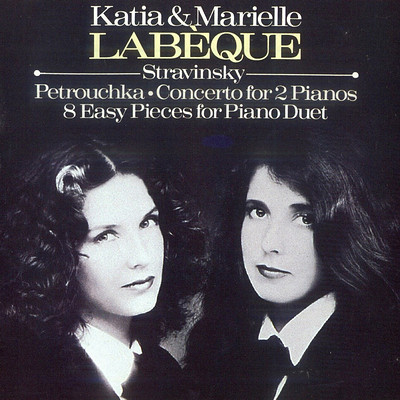

这张专辑是钢琴家卡蒂雅·拉贝克、玛丽尔·拉贝克两姐妹在1982年、1987年录制的,收录了斯特拉文斯基的四部双钢琴作品。

自从童年时期,卡蒂雅·拉贝克和玛丽尔·拉贝克两姐妹便与音乐为伴,热衷于各类当代作曲家的作品,如柏辽兹、贝里奥、利盖蒂、梅西安等等。她们演奏的曲目非常广泛,虽然似乎相互对立,但她们确实同样能驾驭各类作曲家的作品,从巴赫、勃拉姆斯、李斯特、莫扎特、到斯特拉文斯基、格什温、勃恩斯坦,甚至武满彻、鲁托斯拉夫斯基以及现今的年轻作曲家。姐妹二人今年都已经60几岁,却依然活跃在世界音乐舞台上。

拉贝克姐妹出生在法国,从小学习音乐,1968年在巴黎音乐学院毕业后,开始演奏四手联弹和双钢琴作品。让她们真正成名的,是1980年录制的双钢琴版的《蓝色狂想曲》,这张唱片卖出了50多万张。拉贝克姐妹相差两岁,但看起来就像是一对双胞胎。姐妹俩个性迥异,姐姐卡蒂雅喜欢讲话讲个不停,热情活泼,妹妹玛丽尔则更优雅,经常半嚼着手指,显得沉静忧郁。就像她们的性格一样,在舞台上的时候,姐姐负责演奏华丽的高音部分,妹妹则甘当绿叶。在一次采访中,卡蒂雅笑着说:“没错,我喜欢演奏高音部分,但是有她(妹妹)在那里支撑着我,我感觉很自在。”

斯特拉文斯基《彼得鲁什卡》钢琴套曲,是根据1910年创作的同名芭蕾舞剧中三个片段改编而成。套曲中的三首乐曲是:《俄罗斯舞曲》、《彼得鲁什卡的小屋》、《忏悔节集市》。这首被称为世界上最难的钢琴曲之一的伟大作品,要用钢琴去表现一个交响乐团,对演奏家的音色想象力和技术控制力都是极大的考验。

展开

节目(15)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

50

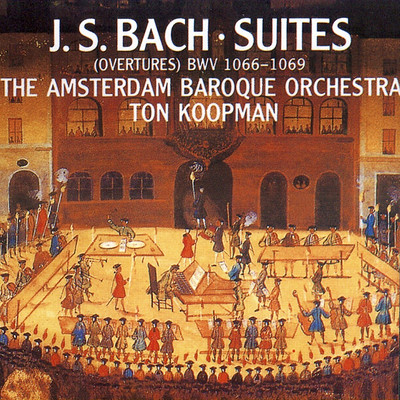

这张专辑是古乐指挥大师汤·库普曼与阿姆斯特丹巴洛克管弦乐团合作,演奏巴赫《第1-4管弦乐组曲》。

巴赫为乐队所作的4首组曲,BWV1066-1069,其实应该叫做序曲。这种序曲以歌剧序曲的范例写成,这类歌剧序曲原为路易十四的宫廷制定步态而作,后来成为流行的一种独立乐队作品。因为它与凡尔赛宫有关,人们把这种序曲看成“太阳神”的权力及华贵的象征,它代表着王室的尊严与权力。

巴赫的这一套组曲表达的是至高无上的神的尊严。巴赫生前其实一定不止只创作了这4首组曲,但因巴赫生前不被重视,所以作品散失极多,目前留下的只有这4首。这4首组曲的创作年代,估计前3首作于他在1723年迁居莱比锡之前不久,第4首则作于他迁居莱比锡之后不久。

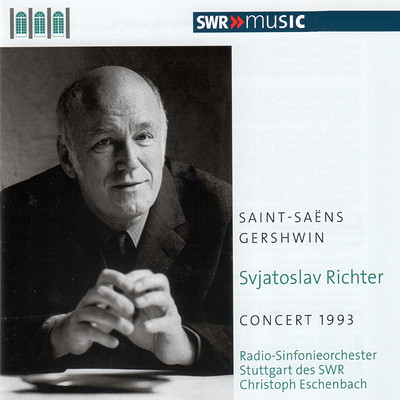

80

这张专辑收录了钢琴家李赫特在1993年5月30日德国史瓦辛格音乐节的现场演奏录音,由艾森巴赫指挥的斯图加特广播交响乐团担任协奏。令乐迷们感到无比惊喜的是大师所挑选的演奏曲目:圣-桑《第五钢琴协奏曲》和格什温《F大调钢琴协奏曲》,而这场重要的实况演出,难得的被官方以高水平、高品质的规格留下录音。

这场传奇演出曾经由日本唱片公司于1997年发行,但据说因版权争议,出版品很快就被回收并停止发行。一直到2010年,这场珍贵的演出记录才得以重见天日。

1993年的这场圣-桑《第五钢琴协奏曲》是李赫特本曲目第二个录音。翻开大师的纪录,除了1952年与康德拉辛在莫斯科的合作外,一直到40年后,李赫特才又留下了这首抒情唯美的钢琴名曲录音。

另一首作品格什温《F大调钢琴协奏曲》则是大师生平所留下唯一的录音。这部格什温在1925年所写下的作品,曲中充满了美国当代的华丽风采,美国味十足。尤其是这部作品甚至从未被20世纪的大师们如霍洛维兹、阿劳、巴克豪斯、鲁宾斯坦、吉利尔斯录制发行过。可谓空前绝后,钢琴家李赫特这场1993年的实况录音不仅是经典,而是传奇。

圣-桑《F大调第五钢琴协奏曲》作品103,作于1896年。这是圣-桑给为了庆祝他的作曲家兼钢琴家生涯50周年纪念音乐会而创作的最后一首钢琴协奏曲,此曲有《埃及》的标题。

格什温《F大调钢琴协奏曲》作于1925年。此曲被公认为是格什温最优秀的一部作品。音乐学家甚至将它列入历史50部最优秀的作品之中,理由是这部作品表达了当时那个时代的风貌。

67

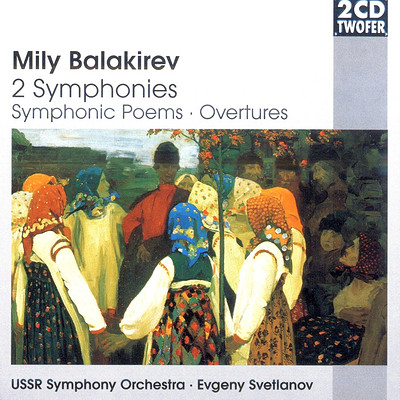

这张专辑是叶甫根尼·斯威特兰诺夫指挥苏联国家交响乐团,演奏米利·巴拉基列夫的两部《交响曲》、《交响诗》及《序曲》。

米利·巴拉基列夫(Mily Balakirev,1837.1.2-1910.5.29)俄国作曲家。青年时代与爱国主义作曲家格林卡相遇并深受其影响。他本人后来则成为居伊、穆索尔斯基的良师益友。1861~1862年他们的组合中又增加了两位成员,鲍罗丁和里姆斯基-柯萨科夫,形成了“五人团”(即“五人强力集团” )。巴拉基列夫的音乐绚丽多彩且富想像力,采用了很多民间音乐的主题,或许可称之为最具影响力的俄国民族主义的推崇者。

俄罗斯“五人强力集团” 又称”五人团”、”新俄罗斯乐派”、”巴拉基列夫小组”。指由巴拉基列夫、穆索尔斯基、里姆斯基·科萨科夫、鲍罗丁、居伊等五位俄罗斯作曲家与艺术评论家斯塔索夫组成的作曲家社团。(所以严格来说应该是六人)形成于1856-1861年。以发扬和促进俄罗斯民族音乐为宗旨。强力集团成员的艺术思想受革命民主主义者车尔尼雪夫斯基等人影响较大。强力集团继格林卡之后,为俄罗斯民族音乐的进一步发展作出了贡献。

强力集团的作品多取材于俄国的历史、人民生活、民间传说或文学名著,并从民歌中汲取养料,在音乐语言和表现方法上进行了大胆的革新。穆索尔斯基的歌剧《鲍里斯·戈都诺夫》,交响诗《荒山之夜》、钢琴组曲《图画展览会》;里姆斯基·科萨科夫的交响组曲《天方夜谭》、管弦乐曲《西班牙随想曲》;鲍罗廷的歌剧《伊戈尔王子》、交响诗《在中亚细亚草原上》;巴拉基列夫的交响诗《塔玛拉》;居伊的器乐曲《东方曲》为强力集团的代表作。

里亚朵夫、格拉祖诺夫、伊波里托夫·伊凡诺夫、德彪西、拉威尔、斯特拉文斯基以及莱斯庇基等著名作曲家均受到强力集团的较大影响。强力集团为东欧及世界各国近现代民族乐派的开端,对俄国和世界各国的音乐创作产生了积极的推动作用。

大家都在听

拉贝克姐妹《斯特拉文斯基双钢琴作品》

这张专辑是钢琴家卡蒂雅·拉贝克、玛丽尔·拉贝克两姐妹在1982年、1987年录制的,收录了斯特拉文斯基的四部双钢琴作品。

自从童年时期,卡蒂雅·拉贝克和玛丽尔·拉贝克两姐妹便与音乐为伴,热衷于各类当代作曲家的作品,如柏辽兹、贝里奥、利盖蒂、梅西安等等。她们演奏的曲目非常广泛,虽然似乎相互对立,但她们确实同样能驾驭各类作曲家的作品,从巴赫、勃拉姆斯、李斯特、莫扎特、到斯特拉文斯基、格什温、勃恩斯坦,甚至武满彻、鲁托斯拉夫斯基以及现今的年轻作曲家。姐妹二人今年都已经60几岁,却依然活跃在世界音乐舞台上。

拉贝克姐妹出生在法国,从小学习音乐,1968年在巴黎音乐学院毕业后,开始演奏四手联弹和双钢琴作品。让她们真正成名的,是1980年录制的双钢琴版的《蓝色狂想曲》,这张唱片卖出了50多万张。拉贝克姐妹相差两岁,但看起来就像是一对双胞胎。姐妹俩个性迥异,姐姐卡蒂雅喜欢讲话讲个不停,热情活泼,妹妹玛丽尔则更优雅,经常半嚼着手指,显得沉静忧郁。就像她们的性格一样,在舞台上的时候,姐姐负责演奏华丽的高音部分,妹妹则甘当绿叶。在一次采访中,卡蒂雅笑着说:“没错,我喜欢演奏高音部分,但是有她(妹妹)在那里支撑着我,我感觉很自在。”

143

15期

15期

马蒂努、斯特拉文斯基、普朗克《双钢琴作品

这张专辑是碧扎克双钢琴组(由Lidija Bizjak、Sanja Bizjak两姐妹组成)与Radoslaw Szulc指挥的斯图加特爱乐乐团合作,演奏马蒂努、普朗克、肖斯塔科维奇的《双钢琴与乐队协奏曲》、斯特拉文斯基《双钢琴奏鸣曲》。两姐妹的技术能力和对音乐作品的理解非常接近,在演奏中相互间的默契犹如一人。

这四首作品都是20世纪双钢琴音乐的代表作,出生在塞尔维亚的利迪娅和桑贾·碧扎克姐妹设计了一个巧妙的顺序,将《双钢琴协奏曲》和《双钢琴奏鸣曲》结合在一起。每部作品都是其作曲家最具特色的作品。

马蒂努的协奏曲是这四部作品中被演奏最少的一部,这可能是由于钢琴家和管弦乐队在实现完美的协调方面所面临的困难。马蒂努的音乐在碧扎克姐妹的手指下闪闪发光。他们享受着爵士乐般的变化和有趣的对位。

肖斯塔科维奇《a小调双钢琴小协奏曲》作品94号,作于1953年。无论是创作背景还是作品体裁,都显示出他对于这首作品的别样情怀。

普朗克《d小调双钢琴协奏曲》作于1932年。作曲家无意表达任何深刻的内涵,纯粹是为听者、演奏者以及创作者自己提供听觉和性情上的愉悦。这一点很可能是此曲自问世以来一直深受欢迎的原因之一,这也证明了在当代音乐变得越来越复杂时,质朴悦耳的“简单音乐”还是有其存在价值的。这部协奏曲自由地、富有想象力地运用了各种表达方式,既有传统的,也有时尚的;既有古典的,也有流行的。

--

10期

10期

罗斯特洛波维奇《布里顿·大提琴组曲》

见到这张唱片,你是不该犹豫的。本来,独奏大提琴组曲或奏鸣曲这种形式,巴赫以后就几乎听不到了。我猜想是因为,光凭一把大提琴,要让听众长时间地保持兴致往下听,实在很不容易,近现代的讲究实际的作曲家们通常都不愿冒这个险。然而,布里顿手里却有一张王牌,这就是本世纪(20世纪)最杰出的大提琴家之一、他的密友罗斯特罗波维奇。两首大提琴组曲和大提琴奏鸣曲既是为罗氏写的,也不妨说是在罗氏密切配合下写的。作曲家和演奏家之间如此深刻的理解和默契,使得这些作品完全避免了可能由于作者对独奏乐器的有限知识而造成的生硬和呆板,使得这里面的大提琴技巧和音色的发挥达到无比尽兴的境地。听这张唱片完全够得上说是欣赏大提琴的示范片,你可以领略到多姿多彩的大提琴风光,知道什么是大提琴语言,并且在这音乐与演奏之间心有灵犀的神交语境上,不免会惊讶一下大提琴语言的充分表达可能达成何种效果!而此片的好得不能再好的录音,又将这种种奇妙的效果,表现得极透彻,极传神。第三首曲子,是布里顿本人弹钢琴为罗斯特罗波维奇伴奏,也是原曲原奏的录音珍品了。

--

19期

19期

王羽佳、陈锐《拉威尔·管弦乐作品全集》

2014年,苏黎士音乐厅管弦乐团任命二十八岁的法国指挥家布兰吉耶为音乐总监与首席指挥。这套合辑是布兰吉耶与乐团合作的首套唱片,曲目包括拉威尔所有的管弦乐作品,以及由王羽佳担任独奏的《左手钢琴协奏曲》与《G大调钢琴协奏曲》、由陈锐担任独奏的《吉普赛人》。专辑录制于以出色声学效果闻名的苏黎士音乐厅,除了钢琴协奏曲、《吉普赛人》与《珍妮的扇子》中的信号曲,所有的录音都是音乐会实况录音。乐评人形容布兰吉耶与拉威尔“就像是手与手套”,他以拉威尔充满异国情调的作品,展现出自己在声音色彩上的天生敏锐度。

虽然德彪西与拉威尔这两名法国作曲家突破独霸欧洲乐坛已久的德奥系统浪漫派音乐,后人也常以“印象派”来形容德彪西与拉威尔的音乐,但是,这两个人的乐风其实完全不一样。拉威尔的音乐非常着重细节变化,再加上他以身上的巴斯克血统为荣,所以音乐里常常可以听到西班牙的影子。而到了晚期,拉威尔因为美国黑人爵士乐等其他音乐元素的影响,作品风格已经明显脱离印象派,以客观规律的乐句结构、勇往直前的节奏性质、以及与十八世纪音乐风格相似的明晰情绪,取代了印象派特有的朦胧、飘忽的气氛、及主观自由的曲式。

--

50期

50期

杜卡斯、施特劳斯、拉威尔《双钢琴作品》

这张专辑是钢琴家阿格丽奇与拉宾诺维奇合作,演奏杜卡斯、理查·施特劳斯、拉威尔的双钢琴作品。

杜卡斯《魔法师的弟子》作于1897年,原曲是一首交响诗,这张专辑中采用由拉宾诺维奇改编的双钢琴曲。此曲内容取材于歌德的诗,讲的是魔法师的弟子趁师傅外出时,偷偷的摆弄起师傅的魔法扫帚来,结果却搞的水漫金山,十分狼狈。这首乐曲生动有趣,富有戏剧效果。

理查·施特劳斯《家庭交响曲》作品53,作于1903年。原曲是一部管弦乐曲,这张专辑中采用由奥托·欣格尔改编的双钢琴曲。此曲是施特劳斯所有作品中最受人攻击的之一。曾有人认为它是乏味的、毫无幽默感的作品,由于它直率地描绘了简单的家庭生活而使人感到非常窘迫,而且,人们常常把它作为范例来说明施特劳斯过分的幽默和拙劣的趣味。

拉威尔《圆舞曲》完成于1920年春天。原曲是一部管弦乐曲,这张专辑中采用由拉威尔亲自改编的双钢琴曲。此曲中,至少有八个大调主题,不少主题表面看来相似,但却包含着不能说是纯粹炫耀的一种节奏、和声的微妙变化。拉威尔从基本的3/4拍里引出丰富的变化,而主题生硬扰人的音程,开了法国作曲家之先。那些始终认为这部作品浮华的人,也不能不承认它具有惊人的活力。

--

22期

22期

普罗科菲耶夫、巴托克《钢琴协奏曲》

这张专辑是阿格丽奇与迪图瓦指挥的蒙特利尔交响乐团合作,演奏普罗科菲耶夫《第一、第三钢琴协奏曲》、巴托克《第三钢琴协奏曲》。

阿格丽奇这位当世最特立独行的杰出钢琴家,不常灌录唱片,许多录音都是她的现场演出。这是少数特地进录音室灌录的专辑之一。录音中她弹奏自崛起乐坛以来就引人称道的普罗科菲耶夫《第三钢琴协奏曲》,并加录了《第一钢琴协奏曲》。阿格丽奇性格中叛逆和独特的部份,有许多地方和普罗科菲耶夫这些协奏曲相当接近,而她也从马加洛夫和罗斯特洛波维奇那里听到许多关于普罗科菲耶夫的轶事,加深了她在诠释这些乐曲时独特的风格。阿格丽奇在还是学生时,就是听着普罗科菲耶夫《第三钢琴协奏曲》起床的,她的室友总在她睡觉时就练习这首协奏曲,让她在潜意识里吸收这首协奏曲的各种风貌。日后更因为与马加洛夫这类俄国钢琴家相熟,学得了俄国人的诠释手法。

阿格丽奇对普罗科菲耶夫《第三钢琴协奏曲》的熟稔程度,己到了随时要她从睡梦中起来弹奏,她都可以如履平地般的轻易,这首协奏曲已经深入她的潜意识和脑海中,如今她在事隔30年后再度灌录此曲,意义自是非比寻常,显示她已有自信走出她年轻狂傲的阴影,树立成熟钢琴名家的风范。她与前夫迪图瓦合作,另外灌录了巴托克《第三钢琴协奏曲》。这是巴托克晚年后采取中庸、抒情路线后的作品,音乐题献给他的爱妻,经常流露出温暖的一面。阿格丽奇在探索了拉赫曼尼诺夫第三协奏曲后,再探索这首近代最伟大的第三钢琴协奏曲,也自有她不凡的诠释典范。

68

9期

9期

德彪西、普朗克《大提琴与钢琴合奏作品》

这张专辑是大提琴家让-吉恩·凯拉斯与钢琴家亚历山大·萨洛合作,演奏德彪西、普朗克的大提琴与钢琴合奏作品。包括:德彪西《第一大提琴奏鸣曲》、《甚慢板圆舞曲》、《谐谑曲》、《间奏曲》;普朗克《大提琴与钢琴奏鸣曲》、《d小调小品》、《小夜曲》、《法兰西组曲》。

德彪西《d小调第一大提琴奏鸣曲》作于1915年。这是他与身体的病魔和精神的苦恼斗争中,完成的独特而新颖的奏鸣曲,此曲燃烧着巨人般强烈的求生意志与澎湃的热忱,表现出独特的奋斗精神。有人说这部作品受到舒曼的直接影响,但在此曲中所欲表现的灵性则是更加直接地流露,具有简洁纯净的美感,与鲜明的色彩对比。此曲使两个世纪以来,彷徨停滞的法国器乐传统以新的姿态与生命复活起来,同时它也成为二十世纪大提琴文献中具有独特风格的作品。

德彪西《甚慢板圆舞曲》作于1910年,是他晚年创作的作品。德彪西的音乐常常像加了一层弱音效果,沙龙小品般的《甚慢板圆舞曲》不仅表现了沙龙里空虚如泡影一样的迷离气氛,更是添上了一层忧郁阴暗的色彩。

普朗克《大提琴与钢琴奏鸣曲》作品143,此曲是古典与二十世纪创作技法的结合,运用二十世纪新的和声手法与传统的创作方式,将大提琴演奏技巧发挥地淋漓尽致,给人焕然一新的感觉。

普朗克《法兰西组曲》作于1944年,源于对故乡法兰西普罗旺斯的美好童年回忆。

48

19期

19期

新潮合奏团《布索尼·室内乐选集》

这张专辑是新潮合奏团演奏布索尼的几部室内乐作品。

费卢西奥·布索尼(Ferruccio Busoni,1866年4月1日-1924年7月27日),他博学多才,是作曲家、剧作家、钢琴家、指挥家,同时也是教师、哲学家、美学家和批评家。布索尼是一个理想主义者,当音乐语言经历剧变时,他穷其一生都在追求个性化的声音。作为一个国际主义者和思想开明的人,他推动了许多在他死后得以实现的音乐发展。

单单从这些来看,难以理解为什么这样一位二十世纪早期的伟大音乐家现在没有受到应有的重视。限制了他知名度的其中一个原因也许是他的伟大成就无法被安置在任何一个特定的国家传统中。布索尼同时代人有西贝柳斯和尼尔森(Nielsen),这两位音乐家的作品紧紧地和他们的祖国联系在一起,而布索尼则更像一个世界公民。布索尼出生于1866年的佛罗伦萨,在的里亚斯特(Trieste)长大,接着去维也纳、格拉茨和莱比锡求学,随后在一些城市任教,比如赫尔辛基、莫斯科和纽约。此后,布索尼主要居住在柏林,在第一次世界大战期间他暂时离开德国去了纽约、博洛尼亚和苏黎世。从本质上来说,布索尼音乐作品的构成具有德国和意大利的双重气质,这在音乐领域里是独一无二的。

113

18期

18期

布伦德尔《莫扎特·受欢迎的钢琴作品》

这张专辑是钢琴大师布伦德尔演奏莫扎特几部最受欢迎的钢琴作品。包括四部奏鸣曲、一部幻想曲、一部变奏曲以及柔板、回旋曲。

布伦德尔曾说:莫扎特的音乐有着完美的形式,同时作为一名“如歌”的作曲家,他音乐中最重要的一点就是美,感官上的美。莫扎特是最具美感的一名作曲家。他的音乐旋律给人带来无限的感官愉悦。我想起费鲁桥.布索尼说过的一句妙语,他对莫扎特有过很多精彩评论。他说,莫扎特以歌唱为出发点,由此滋生出贯穿于其全部作品中纯然的音乐美,宛如女人霓裳中透出的迷人胴体。如此美妙!在莫扎特的音乐中,你会发现极其丰富的表现形式。对此布索尼也不得不承认:莫扎特在很小的时候就根据自己的观察来刻画人物。他一直洞察着世间百态,用咏叹调的形式即兴创作,表现人们的情感关系;作为一个孩子,他以此为乐。莫扎特的音乐表现范围广泛,从滑稽可笑乃至恶魔――这也是我与布索尼意见相左的地方,他不承认莫扎特音乐在另一方面的表现――他认为,“如果说贝多芬的本性可比作雷雨般的宏伟壮观,那么莫扎特便是永恒的和煦阳光。”

86

16期

16期

杨天娲《萨拉萨蒂·小提琴与管弦乐团作品》

这套专辑是小提琴家杨天娲与伊兹奎尔多指挥的西班牙纳瓦拉交响乐团合作,演奏萨拉萨蒂《小提琴与管弦乐团作品》。

巴勃罗·德·萨拉萨蒂(Pablo de Sarasate),流芳古今的西班牙著名小提琴家、作曲家。萨拉萨蒂不仅是完美的演奏家,还是完美的作曲家,同时还特别擅长演奏自己的炫技性作品。

萨拉萨蒂的演奏技巧纯熟,音色迷人。他的演奏既有法国学派典雅、优美的风格,又有热情奔放的西班牙民族民间色彩,音色优雅、飘逸和水晶般的纯净、明亮,听起来宛如优美高妙的花腔女高音。他那大幅度的颤指,使强烈的感情更加激动人心。他的同时代人称他为“本世纪末的帕格尼尼”和“花腔表演艺术之王”,他是在炫技表演艺术上使人入迷的、世界上独一无二的小提琴表演艺术家。

--

31期

31期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司