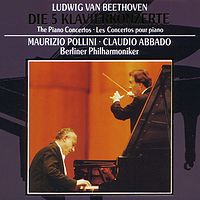

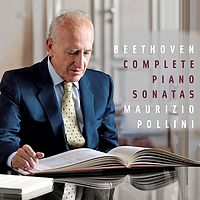

波利尼《贝多芬·钢琴奏鸣曲全集》

这套合辑是钢琴家波利尼演奏贝多芬的全部钢琴奏鸣曲,可以说是大师艺术生涯与技艺成长的见证——32首作品,耗时40年才最终录制完成。波利尼并不喜爱“赶进度”和“赶量”,他的录音历经持续的练习和思考,听者在聆赏时,往往被他浩如烟海的乐思所包围,从而脱离外界,深切地感知到作品的内涵与魅力。

1975年6月,波利尼录下他生涯的第一张贝多芬钢琴奏鸣曲:第30、31号,皆是贝多芬晚年的作品。 这个时期的贝多芬音乐,哲思与荒谬并存,安详与隐晦交织,被世人公认为“超越了从前所有曲目,向人类想象力所能触及的最高领域翱翔”。而波利尼在此套曲目的演绎上,以非凡的技巧与对曲式结构的惊人把握,有力证明了自己不只是徒有技术的炫技家,也从此奠定了他在贝多芬诠释上的权威地位。

以贝多芬晚期奏鸣曲为始,再到其音乐性更纯粹的早期奏鸣曲,这样的录音顺序和40年的缓慢进度也足见波利尼返璞归真的心路。 唯一不变的是其“无菌室”式的纯净发音,他在钢琴技术上的完美会让你联想到法拉利、玛莎拉蒂等知名跑车或者米兰的高级定制成衣;在艺术上的造诣会让你想到意大利文艺复兴时期的达芬奇和米开朗基罗等巨匠。

演奏有“圣经”之称的贝多芬钢琴奏鸣曲,需要高难度的技巧和结构把握能力,只有如此才能构建贝多芬深邃的音乐理念, 而波利尼做到了。其力量与激情柔韧对峙,简赅隽永而又倾情尽吐,音色始终明丽,大片光线刺穿了贝多芬自我包裹的层层雾霭。特别是近年来的几张新片,大师恰如一位出色的雕塑家, 精雕细琢又无痕可寻。他并没有企图在作品中“挖掘”什么,没有左顾右盼的扭捏,精确而又简洁。无论快板乐章中激情的能量感,还是慢板乐章缓慢流淌的乐思都令人动容。他的无敌指法和精神能量,只有在细细欣赏时才会有所领悟。

40年的完成期,没有虎头蛇尾,没有戛然而止,亦没有突然跳脱,有的只是波利尼愈发精湛的技术和愈发纯熟的乐念。他默默锻造,从不声张,鲜少顾虑窗外的声音。正如他在巅峰期突然隐退,于唏嘘与不解中沉淀多年的举动那般。 波利尼从来都不是一个“演奏家”,他是真正的音乐大师。他的《贝多芬钢琴奏鸣曲》便是切实写照。

--

102期

102期