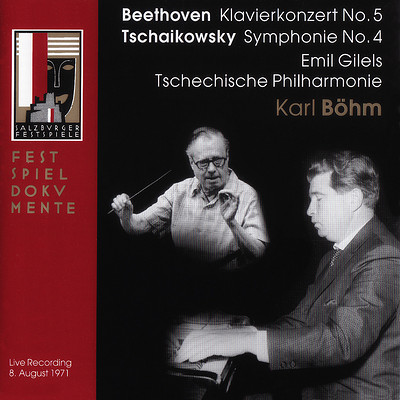

这张专辑是钢琴家吉列尔斯与伯姆指挥的捷克爱乐乐团合作,1971年8月在萨尔兹堡音乐节演奏的现场录音。曲目包括贝多芬《第五钢琴协奏曲》、柴科夫斯基《第四交响曲》。CD1中还收录了吉列尔斯与乐团彩排时演奏第二、三乐章的录音。

贝多芬《降E大调第五钢琴协奏曲“皇帝”》作品73,作于1808-1811年。此曲是贝多芬所有的钢琴协奏曲作品中,规模最为庞大的一部,故常被人称为“皇帝”协奏曲。而事实上,此曲也确实具有堂堂王者风范。但是“皇帝”这一标题并不是贝多芬自己命名的,也不可能和某一位特定的“皇帝”有关,公认的说法是由于此曲在当时被誉为无可争议的“协奏曲之王”,故此得名,并沿用至今。在此曲中,作曲技巧炉火纯青的贝多芬,又设计出众多崭新的思路,整部作品在工稳的结构中蕴含着壮阔的波澜、变化无穷的旋律,尤其以主奏钢琴的花奏开始的第一乐章,一开始便给听众以极端宏伟、华丽的印象。

柴科夫斯基《f小调第四交响曲》作品36,作于1877-1878年。此曲为柴科夫斯基交响曲当中最富变化、最热情的乐曲,具有明显清楚的叙述内容,采用纯音乐的形式,却有标题音乐的实质。独特的旋律美感、精妙的结构、精巧的管弦乐技巧,也是此曲长期受欢迎的主要原因。

展开

节目(8)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

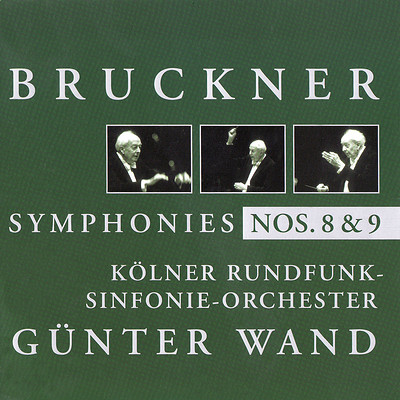

这张专辑是旺德指挥科隆广播交响乐团,演奏布鲁克纳的《第八、第九交响曲》,1979年5月28日-6月2日、1978年6月10日在德国科隆的录音。其中《第八交响曲》采用第二版,1890年创作;《第九交响曲》采用初版。

旺德指挥的《第八交响曲》录音版本广受好评,他与科隆广播交响乐团合作的这个版本被认为是其巅峰之作,获得了留声机大奖,评价极高,被认为是“当今最伟大的布鲁克纳演绎之一”。旺德指挥的《第九交响曲》录音版本同样备受赞誉。他与科隆广播交响乐团合作的版本被认为是“最接近原始创作版本”的演绎之一。

旺德的指挥展现了他对布鲁克纳音乐的深刻理解与热爱。他注重保持作品原有的韵味,同时通过精准的律动性构建和情感表达,将布鲁克纳音乐的厚重感与精神内涵完美呈现。他的这个录音版本不仅获得了极高的评价,还成为了布鲁克纳爱好者心中的经典之作。

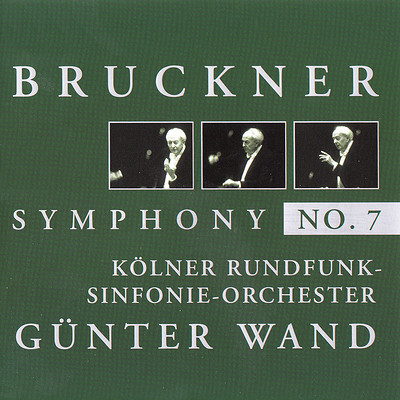

这张专辑是旺德指挥科隆广播交响乐团,演奏布鲁克纳的《第七交响曲》,1980年1月18日在德国科隆的录音。这是布鲁克纳《第七交响曲》的初版,是布鲁克纳1881-1883年间创作的。

旺德的指挥风格以端庄稳重、不哗众取宠著称,他注重音乐的内在逻辑和结构,追求一种深沉而有力的情感表达。在《第七交响曲》中,旺德通过紧凑的乐句行进,将作品凝聚出一种超越宗教热情的人类命运斗争的力量。这种力量不仅体现在音乐的结构上,也反映在对复杂对位法的精准分析和处理上。在第一乐章结尾处复杂的对位法中,旺德的分析井井有条,使得音乐显得更加清晰和有力。

旺德对布鲁克纳作品的演绎特别注重音乐的情感深度和形式上的完整性。他强调音乐的内在张力和外在力量的结合,使得《第七交响曲》不仅具有宏伟的气势,还蕴含着细腻的情感层次。第四乐章尤其展现了旺德驾驭自如的能力,他以一气呵成之势带领乐团完成这一充满戏剧性的终章。

旺德的这个录音版本被广泛认为是经典之作,他的演绎得到了高度评价。这张专辑不仅展现了旺德对布鲁克纳音乐的深刻理解,也体现了他对乐团的严格要求和精准控制。他的指挥风格既保留了布鲁克纳音乐的传统韵味,又赋予其现代感,使其成为布鲁克纳爱好者心中的典范。

这张专辑是旺德指挥科隆广播交响乐团,演奏布鲁克纳的《第六交响曲》,1976年8月16-25日在德国科隆的录音。这是布鲁克纳《第六交响曲》的初版,是布鲁克纳1879-1881年间创作的。

旺德的演绎注重细节,强调音乐的内在逻辑和情感表达。在演奏过程中,他特别注重旋律线条的清晰度和乐器之间的平衡,使得整部交响曲既具有戏剧张力,又不失和谐美感。旺德对布鲁克纳音乐中特有的“布鲁克纳节奏”进行了精准把握,这种节奏在乐曲中贯穿始终,为旋律提供了稳定的脉动背景。

尽管这部作品在历史上并未获得广泛的认可,甚至在布鲁克纳去世后两年才首次完整演出,但旺德的演绎无疑为这部作品注入了新的生命力。他的指挥风格既尊重原作的复杂性,又赋予其现代解读的可能性,使得这部交响曲在当代音乐舞台上焕发出新的光彩。

大家都在听

布劳提甘《海顿·键盘独奏作品全集》

这套合辑收录了罗纳德·布劳提甘以古钢琴演奏的海顿全部键盘独奏作品。也许初听上去似乎不如现代钢琴温婉,也可能不如现代钢琴余音绕梁,但细细听下去,相信会感受到乐器之王的纯粹魅力。

罗纳德·布劳提甘(Ronald Brautigam,1954-)荷兰著名钢琴家,出身于荷兰最著名的史威林克音乐学院,师从荷兰钢琴大师Jan Wijn。之后前往伦敦和美国继续深造,并曾追随鲁道夫·塞尔金学艺。Ronald Brautigam在1984年获得了荷兰音乐大奖。他特别擅长演奏古钢琴,之后逐渐成为古钢琴界权威,更是当今倡导莫扎特时代钢琴艺术的名家。

海顿一生共写有62首钢琴奏鸣曲,主要用古钢琴为教学和个人演奏。早期的钢琴奏鸣曲通常用“嬉游曲”和“奏鸣曲”作为标题,多半保留三个乐章的形式,并且三个乐章统一在同一调性上。其后海顿又较多模仿北德乐派大师C.P.E.巴赫的奏鸣曲。1771年海顿受到“狂飙运动”影响,18世纪80年代后海顿的创作在旋律风格与结构上受到莫扎特影响。经历了一生与音符为伴的时光,海顿开始在晚期的作品中显现出不同于其他时期的气象。这时的海顿已经不再需要功绩、名利,而老来受到尊崇的他也逐渐在作品中显示出自己的偏好,除了保持乐观、真诚、爽朗、幽默的性格以外,他开始追求新的乐思与立意。

5691

5691 234期

234期

珍妮·杨森《门德尔松、布鲁赫小提琴协奏曲

这张专辑是小提琴家珍妮·杨森与里卡多·夏伊指挥的莱比锡格万豪斯(布商大厦)管弦乐团合作,演奏门德尔松、布鲁赫的小提琴协奏曲、浪漫曲。珍妮·杨森演奏的布鲁赫《小提琴协奏曲》,一开始便将张力与呐喊融入音符中;接下来的第二个乐句,她毫不费力地,一口气便将音符的动态扩大,犹如闪电一般。借由强力的双音以及附点的节奏,主题快速地爆发出火焰。此处没有空洞的技巧展示,只有她用心感受的乐曲之美。慢板的旋律悸动着热切的期盼,之后神奇地获得舒缓。在吉普赛风格的终曲里,她的手指飞杨、屈膝、时而头发垂落,所呈现的结果却犹如舞蹈般的欢愉。这张专辑中,珍妮·杨森特别与门德尔松《小提琴协奏曲》的首演乐团、莱比锡布商大厦管弦乐团合作演出。神采飞扬、热力四射,新世代的小提琴演奏家之后冠非她莫属。

听过之后,印象最深的倒不是唱片里的两部重头戏——两部协奏曲,而是布鲁赫的《F大调中提琴浪漫曲》,虽说是较陌生的曲子,听来感觉却是一听如故,它的曲调和乐韵让人想到了作曲家的另一部作品《苏格兰幻想曲》,音乐情绪和后者的慢板乐章尤为相近。看来这位荷兰美女的中提琴技艺也值得留意。

1.1万

1.1万 7期

7期

布列兹《柏辽兹·幻想交响曲、伤感之歌》

这张专辑是布列兹指挥克利夫兰管弦乐团及合唱团,演奏柏辽兹《幻想交响曲》、《伤感之歌》。同为法国人,布列兹对于诠释柏辽兹有很深刻的认识,他指挥下的克利夫兰管弦乐团有一种忧郁的气质,非常贴合柏辽兹的原意。而且布列兹采用现代派的处理方式也符合这些作品的意境。

《幻想交响曲》作品14,完成于1830年。此曲不仅是柏辽兹个人的代表作,更是音乐史上极为重要的交响乐作品。《幻想交响曲》极富独创性,特别是在音乐中直接引入了标题意义。此曲问世之后, 一时造成了极大的轰动。柏辽兹具有多愁善感的性格,其带有病态的梦想和燃烧着的热情,使他摆脱了形式上受约束的古典交响曲,而创造出了一种全新的风格。他不像门德尔松那样引用客观的标题,而是大胆地使音乐成为标题的附属品,并在这一交响曲中构成了自传式的内容。此曲在结构、和声与旋律方面都存在着大胆的创新,由此开创了自由浪漫主义音乐的道路。

《伤感之歌》作品18,是一部合唱与乐队的作品,作于1849-1851年。作品18之下的每首小作品创作于不同时期,最后在1852年一起发表。柏辽兹自己将它们与莎士比亚的《哈姆雷特》联系在一起,因为这是一部他最喜爱同时也对他意义重大的作品。

1473

1473 8期

8期

卡拉扬《莫扎特·长笛、双簧管协奏曲》

这张专辑是长笛演奏家安德列斯·布劳、双簧管演奏家罗达·柯贺与卡拉扬指挥的柏林爱乐乐团合作,演奏莫扎特的《第一长笛协奏曲》、《双簧管协奏曲》。安德列斯·布劳、罗达·柯贺都是德国著名的管乐演奏家,安德列斯·布劳还曾是柏林爱乐乐团长笛首席,他们不但有精湛、华丽的演奏技巧,艺术修养也极为出色,与柏林爱乐乐团配合默契,将莫扎特作品的优美、高雅表现得淋漓尽致。

《G大调第一长笛协奏曲》K313,作于1778年。此曲以旋律优美而著称。

《C大调双簧管协奏曲》K314,作于1777年。此曲是莫扎特唯一的双簧管协奏曲,是双簧管的著名乐曲,经典作品,也可以说是最好听最优美而最难演奏的乐曲之一。

4308

4308 6期

6期

霍华德《李斯特改编贝多芬交响曲》

这套5CD合辑收录了钢琴家莱斯利·霍华德演奏的贝多芬九部交响曲,这是由李斯特改编的钢琴独奏版本。

李斯特曾师从于车尔尼,车尔尼是贝多芬的学生,从这点看,李斯特与贝多芬有传承延续的关系。让李斯特最早接触贝多芬的作品是老师车尔尼。这些伟大的作品深深印刻在了少年李斯特的心里,让他在心底像神一样地敬仰和崇拜贝多芬。一个偶然的机会李斯特在维也纳邂逅了贝多芬,据说贝多芬给了李斯特一个“神圣之吻”。李斯特对那次邂逅终生不忘,并对他后来的音乐生涯影响很大。可以说,正是那次邂逅,让贝多芬一直活在他的心中,贝多芬的作品伴随着他的演奏生涯。1837年开始,李斯特将贝多芬的交响曲改编创作成钢琴独奏作品。将一部部气势宏大的交响作品,尤其是贝多芬的作品,做这样的改编,除李斯特这种钢琴奇人,别人无法想象,这也是李斯特创作生涯中的一座丰碑。

1.8万

1.8万 37期

37期

勃拉姆斯《双重协奏曲、单簧管五重奏》

这张专辑收录了勃拉姆斯的两部作品:1、由小提琴家雷诺德·卡普松、大提琴家戈蒂耶·卡普松与郑明勋指挥的古斯塔夫·马勒青年管弦乐团合作,演奏勃拉姆斯为小提琴、大提琴和管弦乐团而作的《双重协奏曲》;2、单簧管演奏家保罗·梅耶与卡普松弦乐四重奏团合作,演奏《单簧管五重奏》。卡普松兄弟的演奏得到评论界的盛赞,专辑被《留声机杂志》选为2008年2月“最佳古典唱片”。

《a小调小提琴与大提琴双重协奏曲》作品102,1887年10月18日在科隆首演,是勃拉姆斯所创作的最后一部大部头的管弦乐作品,可以说是管弦乐创作最成熟阶段的作品。由于它出色的创作和悦耳的旋律,成为了最著名的双重协奏曲之一。勃拉姆斯在这部作品中,充分展示了他的风格,那就是在浪漫主义的内容之中,求诸贝多芬等先贤,显现出典雅、深刻的古典主义气质。

《b小调单簧管五重奏》作品115,作于1891年。此曲是勃拉姆斯晚年创作的精华之作。作品中弦乐四重奏组与音色深邃富于表现力的单簧管浑然一体,曲调含蓄抒情,营造出温柔、沉静的浪漫气息,达到一种引起幽深的内心体验的艺术境界,成为室内乐领域的珍品。有人曾写下一段文字,准确地表达了聆听这部《单簧管五重奏》的感受:“我看见秋日的湖边,金色的落叶在日暮的湖水上轻轻飘落。我沉浸在过往的回忆中,不知不觉一滴眼泪悄悄滑落脸颊”。

2052

2052 7期

7期

李赫特《李斯特·钢琴协奏曲、奏鸣曲》

这张专辑收录了钢琴家李赫特演奏的三部李斯特作品:1、与康德拉辛指挥的伦敦交响乐团合作,演奏《第一、二钢琴协奏曲》;2、独奏《b小调钢琴奏鸣曲》。李赫特的演奏总是充满力量和感染力,《第一钢琴协奏曲》的演奏非常精彩,清脆而圆润的钢琴声仿佛在他的手下信手拈来,技巧卓越。慢乐章的演奏十分陶醉,浪漫而迟疑的感动,单簧管奏响的段落是如此甜蜜而淡淡的忧伤。三角铁的出现仿佛就像是一种意外的惊喜,这个乐章的钢琴演奏是如此精致无暇,令人赞叹。最后乐章的欢快气氛和钢琴演奏的配合天衣无缝。这张专辑的录音在音响上表现出最佳的宽度和厚度,成为兼具音乐诠释性和音响性的名演。从当年李赫特和康德拉辛录下这张经典名盘至今,无论录音效果和演奏水平都找不到超越者。《企鹅唱片指南》评价三星带花。

2.4万

2.4万 11期

11期

德彪西《大海、夜曲、牧神午后前奏曲》

这张专辑是德·伯格斯指挥伦敦交响乐团及合唱团,演奏德彪西《大海》、《夜曲》、《牧神午后前奏曲》。

交响音画《大海》,作于1905年3月。此曲是德彪西最大的一部交响音乐作品,由三个不同内容的乐章组成,但每个乐章之间又有内在的联系,集中起来构成一部完整的作品。它表现了“大海”的景色及其富有动态的性格,并通过整个乐队的不同音区,极为强烈地表现出“大海”中各种画面的色彩。乐曲在时间和空间上给人以完整的“海”的印象和对海的幻想。新颖的和声、短小的旋律、丰富的音色、自由的发展,这些印象派的手法,都生动地刻画出了一幅幅大海的生动画面。

《夜曲》作于1897-1899年。这部作品据说是受怀斯勒《黑色与金色的夜曲与焰火》及斯因邦的诗《夜曲》的影响,德彪西自己这样说明:“夜曲的标题,在这里应作较一般性,尤其是较富装饰意味的解释。它不采用夜曲惯有的形态,而以特殊的印象与光影为焦点,烘托出所包括的所有意象。”

《牧神午后前奏曲》作于1892-1894年,取材于马拉美的同名诗作《牧神午后》,此曲为印象主义音乐的经典作品,被公认为音乐界的第一部印象派作品。不同乐器各自的音色和性能得到了充分的利用。此曲的成功,是德彪西将印象主义艺术特征与象征主义特征运用到音乐艺术中的一个典范。

6290

6290 7期

7期

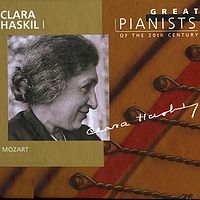

20世纪伟大钢琴家《克拉拉·哈丝姬尔》

这张专辑收录了克拉拉·哈丝姬尔的演奏录音,包括莫扎特的五部《钢琴协奏曲》。哈丝姬尔的名字将永远与莫扎特连在一起。不过,如果说哈丝姬尔从二十世纪上半叶就有“莫扎特专家”的地位是不妥当的。直到1960年代,莫扎特的作品对爱乐者与音乐家而言,都还不全然是钢琴的标准曲目。在早期的录音的曲目里,莫扎特二十多首钢琴协奏曲以第二十、二十四号这两首最受青睐,而奏鸣曲、变奏曲与钢琴小品的录音只有一点点(如:八与十一号钢琴奏鸣曲、D小调幻想曲与动听的C大调变奏曲)。二次世界大战结束后,萨尔兹堡音乐节的听众才有机会聆听几乎和“首演”没什么两样的莫扎特钢琴协奏曲,而这一切都感谢生意人的头脑以及音乐学者、教师与萨尔兹堡音乐院合奏团创办人,也就是著名的指挥贝尔纳德·包加特纳。包加特纳发掘了莫扎特早期交响曲、嬉游曲、组曲、小夜曲与舞曲里的活力与才气,并在萨尔兹堡的音乐会里演奏。也是经由包加特纳一曲又一曲的推广,群众才会注意到莫扎特这些钢琴协奏曲,这些作品也才不至于被演奏者遗忘。

在与包加特纳合作的莫扎特协奏曲录音里,可以听到哈丝姬尔是个有洞察力、全心奉献给音乐的音乐家。她每天的职责、她的才能智慧与技巧都是为了发掘这个还不为人知的莫扎特。在音乐生涯最后的十或十二年里,哈丝姬尔的身体已经没有办法让她完成协奏曲全集与两首回旋曲(K.382和K.386)的录音。以现在的角度来看,可能有人会怀疑这是因为哈丝姬尔对录制全集不感兴趣的缘故。在她与保罗·沙却、包加特纳、弗利克赛克与马克维契合作的莫扎特钢琴协奏曲中,即使健康状况对音乐不无影响,但是却全然的呈现音乐内在精神。哈丝姬尔的诠释不以奇巧取胜,能在不知不觉里忠于作品并探触到作品的深处,以声音、和声、作品结构及作曲家的意念来传递迷人的美感。当哈丝姬尔的琴声在乐团导奏后出现时,她的音乐语言就像说话般的自然,直入她对莫扎特音乐的理解与诠释方法核心,随着音乐的情感波动,让人觉得似乎再也不可能有第二种诠释方法。

4.2万

4.2万 16期

16期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司