5期

5期

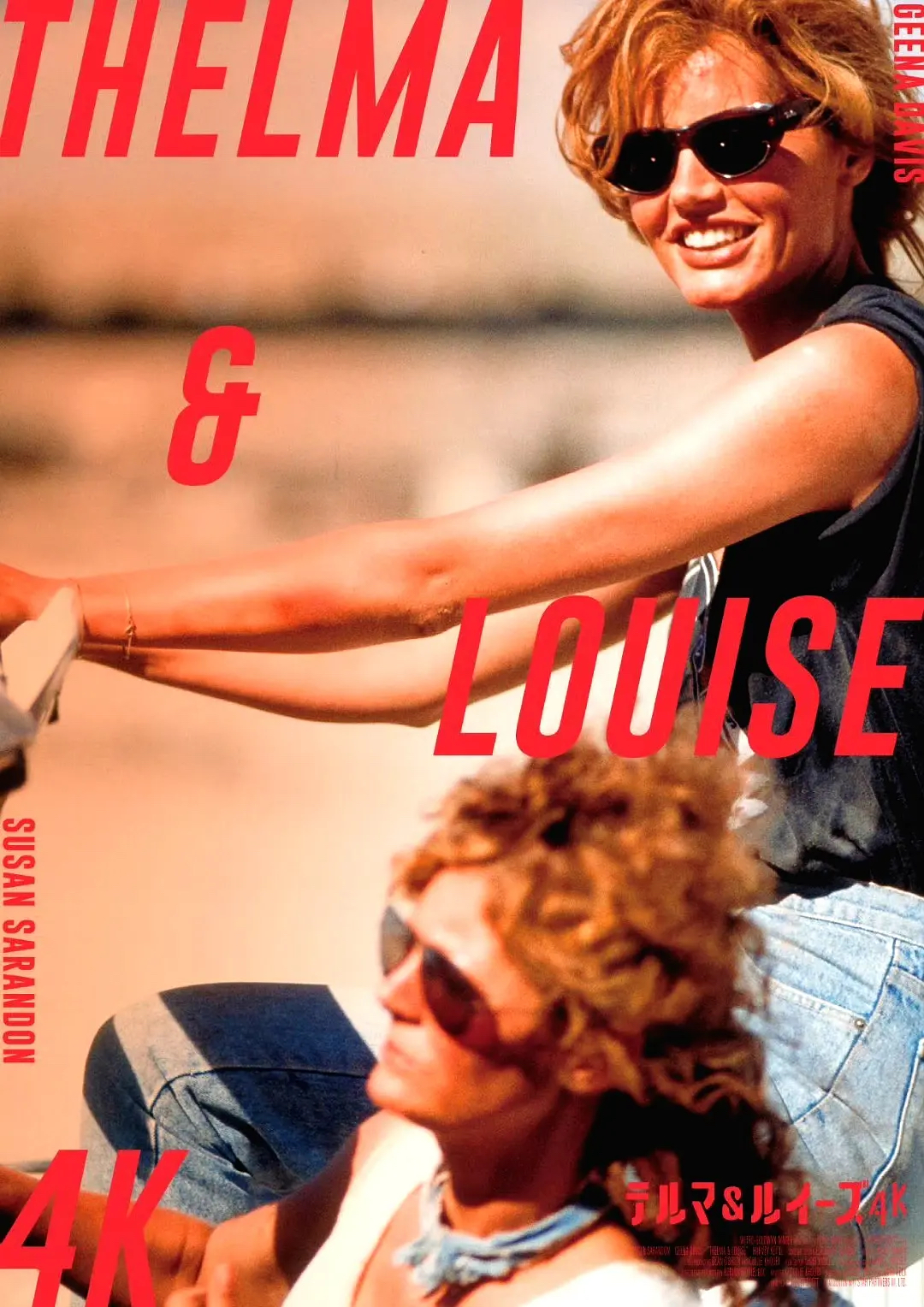

🐈⬛本期播客带你走近经典电影《末路狂花》(Thelma & Louise),一部在1991年引起巨大反响的女性公路片。这部电影不仅仅是两个女性的逃亡故事,更是对女性自由、反抗和命运的深刻探讨。

📖内容概述:

•从日常到逃亡:Thelma和Louise为何选择离开?一场简单的周末旅行为何变成逃亡之路?

•拼命对抗中的觉醒:她们的反抗不仅是对社会的反击,更是对自己命运的掌控。

•悬崖边的抉择:她们最终为何选择自我毁灭?是反抗,还是解脱?

•现代视角的对比:如果故事发生在今天,她们的选择会不同吗?从社交媒体到法律进步,现代女性会面临怎样的处境?

⏰重点时间线:

00:32 开场及电影《末路狂花》的介绍,讨论其在90年代关于女性议题的影响。

02:17 提出本期问题:在压迫和不公面前,女性该如何挣脱呢?当所有的选择都被剥夺时,真正的自由又是什么?

02:29 两位主角的背景:Thelma的家庭压迫与Louise的创伤。

03:43 四个关键转折点介绍:酒吧停车场的冲突、被盗窃后的变化,武力反抗警察后的反应和悬崖边的最终决定。

06:54 男性角色的社会符号:Thelma的丈夫、Louise的男友、牛仔J.D和货车司机、斯洛科姆警探。

12:37 公路象征意义的讨论:从物理路径到自由与孤独的象征,两位主角在旅途中逐渐探索自我。

13:31 公路上的环境变化:从阳光到荒凉,反映主角内心的变化和她们逐渐走向命运终点的过程。

14:18 悬崖跳跃的象征:自由与毁灭的双重意义,主角选择掌控自己的命运,放弃传统意义上的生存。

16:14 现代社会视角的对比:如果故事发生在今天,女性在社交媒体和法律下可能有不同的选择,但性别偏见依然存在。

17:29 电影核心的永恒共鸣:女性对自由的渴望与对不公的反抗,在当今社会依然适用,电影仍然打动人心。

🔍适合谁听?

☎️联系方式:

🙋🏼♀️小红书:@寻找伊冯娜

📮邮箱:lookingforyvonne@163.com

22期

22期

31期

31期

16期

16期

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司