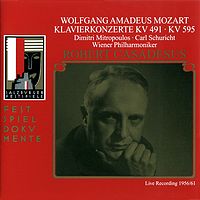

卡萨德修《莫扎特·第24、27钢琴协奏曲

这张专辑是钢琴家卡萨德修与米特罗普洛斯、舒里希特指挥的维也纳爱乐乐团合作,1956年8月、1961年8月在萨尔茨堡音乐节演出的现场录音。曲目包括莫扎特《第24、27钢琴协奏曲》。卡萨德修作为法国钢琴演奏学派一位重要的代表人物,他的演奏平和安详、明朗清新、自然流畅,没有过多的容易吸引人的突出之处,却也自成一体。

《c小调第二十四钢琴协奏曲》K491,作于1785年到1786年间,完成于1786年3月24日。此曲以其丰富的戏剧性内容,深远的感情内涵,以及交响发展的深度都堪称十九世纪协奏曲的巅峰之作。

《降B大调第二十七钢琴协奏曲》K595,完成于1791年1月5日。此曲是莫扎特生命中最后完成的钢琴协奏曲,全曲清彻、朴实而纯粹,反而呈现出惊人而高贵的深度,是所有钢琴协奏曲中最具代表性的一首,有“天堂之歌”的称号。在他生命的最后一年,已是内外交困,喜新厌旧的维也纳人不再象以往那样青睐他的作品,他的学生一个个离他而去,在经济上陷入窘境,身体状况也每况愈下。但这一切并没有在这部作品里丝毫地流露出来,相反却呈现出一种平静与从容,一种摆脱了感官美的纯净。音乐家傅聪认为此曲是莫扎特的精神遗嘱,代表他精神升华的最高境界。

189

6期

6期