这张专辑是指挥大师查尔斯·明希率领波士顿交响乐团演绎贝多芬第五、六交响曲。

《c小调第五交响曲》作品67号,完成于1807年末至1808年初。以音乐中的短—短—短—长节奏动机开场。据说,贝多芬曾将四个音的动机解释为“命运之神在敲门”。它主导了第一乐章,并在整个交响曲中扮演了相当重要的角色。整首交响曲可以被看到是情感的发展,从c小调第一乐章的冲突与斗争,发展到c大调末乐章的胜利与喜悦。最末乐章是全曲的最高潮,它比第一乐章在篇幅上更长、在声音上更有力。

《F大调第六交响曲》又名“田园交响曲”,大约完成于1808年,是贝多芬少数的各乐章均有标题的作品之一,也是贝多芬九首交响乐作品中标题性最为明确的一部。此时的贝多芬双耳已经完全失聪,这部作品正表现了他在这种情况下对大自然的依恋之情,是一部体现回忆的作品。这部作品1808年在维也纳首演,由贝多芬亲自指挥,在首演节目单上,他写到:“乡村生活的回忆,写情多于写景”。整部作品细腻动人,朴实无华,宁静而安逸,与贝多芬的《c小调第五交响曲》同为世界上最受欢迎的交响曲之一。

展开

节目(9)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

这张专辑是图蕾克演奏巴赫的几部键盘作品,包括《哥德堡变奏曲》、《意大利风格咏叹调和十个变奏》、《前奏曲和赋格》、《意大利协奏曲》。其中最重头的作品是《哥德堡变奏曲》。

图蕾克是演奏《哥德堡变奏曲》次数最多(录音有7次之多)、时间最久(超过60年)的演奏家。这个录音版本是她1978年3月在纽约录制的,是第三次完整录音,使用羽管键琴演奏,所有重复段落均未省略。

《哥德堡变奏曲》是巴赫为有“两层键盘”的羽管键琴而作,作品详细标注了哪个章节用哪层键盘,全部30段变奏不断在第一和第二层键盘之间来回穿梭交替,也就是说:要求演奏要在同一时间内,能清晰展示两条或两条以上的旋律线或音乐动机,因此,不管在演奏中如何带入情趣色彩,都应该在不同程度上表现出巴赫此作在复调结构上清晰的层次与脉落,从这一点上说,图蕾克自然是杰出的,她演奏《哥德堡变奏曲》给人的第一感觉就是“清”,神清则余皆清,语速自佳,她抓住了此作的“主脉”,尤如一棵树、“主干”挺直完好,所有的“分叉”自然井然有序,演奏清晰明辨、语速自如、曲伸适度,经纬分明,所有的构架、层次、情趣色彩都在娓娓道来中,没有隐匿、没有怒张,也没有过度的情感渗入,却充溢着智趣与幻想,可以说这是一版回归原作、减降自我表达、却又给听者广阔暇想空间的演奏。

--

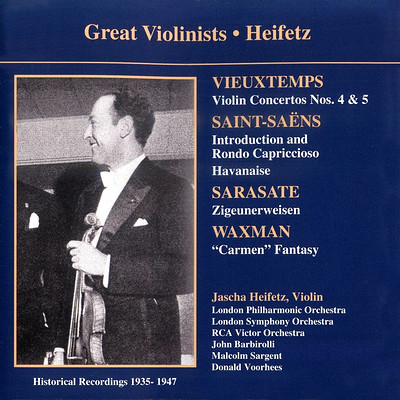

这张专辑收录了海飞兹演奏的六部小提琴作品录音,大都是高难度的炫技曲目。

11

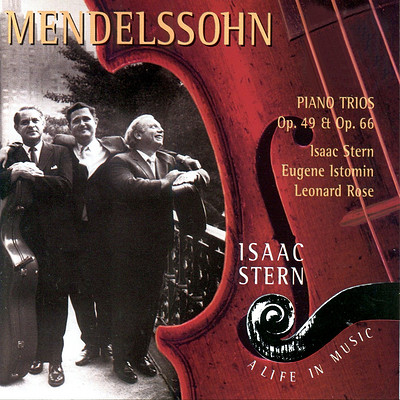

这张专辑是小提琴家斯特恩、大提琴家罗斯、钢琴家伊斯托敏组成的钢琴三重奏团,演奏门德尔松的两部《钢琴三重奏》。

《d小调第一钢琴三重奏》作品49,完成于1839年,是门德尔松创作巅峰时期的杰作。此曲拥有令人倾心的优美旋律,以及高雅而深刻的意境。钢琴的华丽、小提琴的优雅及大提琴的感伤三者达到了室内乐均衡的要求。舒曼曾称赞其为“贝多芬以后最伟大的钢琴三重奏”。

《c小调第二钢琴三重奏》作品66,作于1845年,呈献给小提琴家兼指挥家斯博。与《第一三重奏》相比,此曲更具强烈的激情、深邃的思维与创新的技法,其如歌般的旋律悠长而鲜明,在古典结构的和谐均衡之中显露出浓厚的浪漫主义气息。

大家都在听

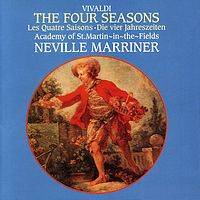

马里纳《维瓦尔第·四季小提琴协奏曲》

这张专辑是由英国指挥家内维尔·马里纳指挥,圣马丁室内乐团演奏的维瓦尔第的《四季小提琴协奏曲》。维瓦尔第的《四季小提琴协奏曲》是他最著名的作品之一,也是古典音乐中的经典之作。这部作品以四个季节为主题,分别描绘了春天的生机勃勃、夏天的炎热、秋天的丰收和冬天的寒冷。马里纳的指挥风格细腻而富有感染力,他带领圣马丁室内乐团演奏出了一种充满活力和激情的音乐风格。圣马丁室内乐团的演奏技巧非常出色,他们的演奏充满了细节和情感,让人感受到了维瓦尔第音乐中的细腻和美妙。这张专辑的录音质量非常高,声音清晰而富有层次感,让人仿佛置身于音乐会现场。这是一张非常优秀的专辑,马里纳和圣马丁室内乐团的演奏完美地展现了维瓦尔第音乐的魅力。如果你喜欢古典音乐,那么这张专辑绝对值得一听。

215

12期

12期

德沃夏克《斯拉夫舞曲、狂欢节序曲》

这张专辑收录了德沃夏克的八首《斯拉夫舞曲》和《狂欢节序曲》。

《斯拉夫舞曲》是德沃夏克的代表作之一,使德沃夏克一举成为国际知名的作曲家。德沃夏克写《斯拉夫舞曲》的动机,一部分源于民族主义潮流,另一方面是受出现在学者、诗人、知识分子中间的泛斯拉夫文化运动的影响,在斯拉夫民族意识的推动下写了《斯拉夫舞曲》、《斯拉夫狂想曲》和其它斯拉夫风格的室内乐。《斯拉夫舞曲》以绚丽的色彩、热烈的青春气息和淳朴内在的抒情性受到人们的欢迎,德沃夏克也当之无愧地成为有世界声誉的作曲家,这又是“音乐无国界”的另一层含意了。

《狂欢节序曲》又名《波希米亚狂欢节序曲》,作于1891年。此曲《自然、生命与爱情三部曲》的第二部。《自然、生命与爱情三部曲》这三个作品合起来是一个整体,贯穿着统一的思想和共同的、表现自然的音乐主题;分开来,又是三首独立的管弦乐序曲。在第一部《自然序曲》里,作曲家采用抒情的手法,描绘了大自然的美丽。它好似一首田园诗;第二部,作者用人们欢度狂欢节的景象和感受,来表现旺盛不熄的生命之火,所以又叫《狂欢节序曲》;第三部,描写爱情和嫉妒的矛盾。作曲家选用莎士比亚名剧《奥瑟罗》寓意深刻的、悲剧性的内容来表现这个主题,所以又叫《奥瑟罗序曲》。但是,在这三部曲里,《狂欢节序曲》更通俗,更受人们的喜爱。

177

9期

9期

约书亚·贝尔《维瓦尔第·四季》

这张专辑收录了小提琴家约书亚·贝尔演奏的两部作品:1、与圣马丁室内乐团合作,演奏维瓦尔第小提琴协奏曲《四季》;2、与羽管键琴家约翰·康斯太勃尔合作,演奏塔蒂尼《魔鬼的颤音》。

约书亚·贝尔考虑到《四季》的名家演奏版本虽多,但差异性都很大,没有所谓典范式的版本。他选择整体演奏素质高超、巴洛克与古典乐派曲目录音经验丰富的英国圣马丁室内乐团一起合作,而且演奏过程不用指挥与下指令,大家依照默契来演出。约书亚·贝尔透过集体合作的方式,透过一场接着一场的巡回演出,事后让每个团员都能发表意见、实验方法、然后找出最适当的演出模式,最后才进录音室灌录,可以说是21世纪继往开来、最令人期待的“四季”小提琴协奏曲录音。

152

13期

13期

卡萨德修《莫扎特·第24、27钢琴协奏曲

这张专辑是钢琴家卡萨德修与米特罗普洛斯、舒里希特指挥的维也纳爱乐乐团合作,1956年8月、1961年8月在萨尔茨堡音乐节演出的现场录音。曲目包括莫扎特《第24、27钢琴协奏曲》。卡萨德修作为法国钢琴演奏学派一位重要的代表人物,他的演奏平和安详、明朗清新、自然流畅,没有过多的容易吸引人的突出之处,却也自成一体。

《c小调第二十四钢琴协奏曲》K491,作于1785年到1786年间,完成于1786年3月24日。此曲以其丰富的戏剧性内容,深远的感情内涵,以及交响发展的深度都堪称十九世纪协奏曲的巅峰之作。

《降B大调第二十七钢琴协奏曲》K595,完成于1791年1月5日。此曲是莫扎特生命中最后完成的钢琴协奏曲,全曲清彻、朴实而纯粹,反而呈现出惊人而高贵的深度,是所有钢琴协奏曲中最具代表性的一首,有“天堂之歌”的称号。在他生命的最后一年,已是内外交困,喜新厌旧的维也纳人不再象以往那样青睐他的作品,他的学生一个个离他而去,在经济上陷入窘境,身体状况也每况愈下。但这一切并没有在这部作品里丝毫地流露出来,相反却呈现出一种平静与从容,一种摆脱了感官美的纯净。音乐家傅聪认为此曲是莫扎特的精神遗嘱,代表他精神升华的最高境界。

189

6期

6期

20世纪伟大钢琴家《肯普夫(3)》

这张专辑收录了威尔海姆·肯普夫的演奏录音,包括舒伯特、贝多芬、莫扎特、勃拉姆斯、舒曼、福雷的钢琴作品。

莫扎特1776年完成的《第八钢琴协奏曲》K246。就像布伦德尔在评论《A大调第二十三钢琴协奏曲》所说的,1990年代已经听不到这样的莫扎特了;整部曲子听来就是那么简单、顺畅,完全不在谱面上添加任何东西,而可能是莫扎特拿来做为教材的《第八钢琴协奏曲》K.246,更不是一部要让人产生窥探他往后协奏曲创作风格用意的作品。肯普夫完美地以无忧、精力充沛的方式来诠释这部作品。与听众分享他所喜爱莫扎特作品中高贵、优雅与幽默。《第八钢琴协奏曲》与《第二十三钢琴协奏曲》同样与指挥莱特纳合作。

莫扎特改编自葛路克歌剧的主题与变奏录音有另一个故事。首先,1783的莫扎特已经进入创作成熟期阶段,他喜欢站在听众面前,喜欢为他们即兴演出。据说这首曲子是莫扎特是在音乐会上即兴演奏后立刻写下的作品。当时年近七十的葛路克是是歌剧界大佬,他在1783年参加莫扎特在维也纳的两场音乐会,莫札特于其中一场音乐会中即兴以这首作品做为这位贵客的颂歌。这是一首可爱且旋律匀称的作品,但是莫扎特让它的内容更丰富而且更适于以钢琴来演奏,音乐也传达出莫扎特当时的快乐。故事到此为止。肯普夫的确抓住莫扎特作品中兴奋与在群众面前演出的歌声,这是他在1956年的现场录音。对肯普夫来说,这首快乐的小曲与第八或第二十三钢琴协奏曲完全不同,或许肯普夫的表现稍微鲁莽了些,但是那种精力充沛而又带点冒险性的感觉却是在录音中听不到。

无论是在录音室或音乐厅里,贝多芬当然是肯普夫生命:他第一次录音的曲目就是贝多芬的钢琴小曲(现在似乎已经没有任何唱片存在),他在不同的时间陆续录制贝多芬钢琴奏鸣曲(两次)与五首钢琴协奏曲(也是两次),和傅尼叶、梅纽因也留下珍贵的室内乐录音。这里选出的两首钢琴奏鸣曲:第二号、第十一号表现出肯普夫最好的一面。肯普夫的演奏爽朗明快而且抒情,每个音符都恰如其份,有人赞美他不在音乐里加入过多个人情感或物质上的负荷,他从生活与个性上得到灵感,让经常被忽略的《第十一钢琴奏鸣曲》出现优美自然的音乐语言。

43

31期

31期

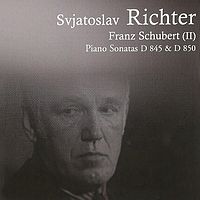

李赫特《舒伯特奏鸣曲》

这张专辑是钢琴家李赫特演奏舒伯特的两部《钢琴奏鸣曲》。这两部奏鸣曲都是舒伯特的晚期作品,都是1825年完成的,但两部作品的情绪却大有不同,而李赫特却能清晰地表达出他对作品的感受,也让听者正确地理解舒伯特的内心情感。

《D大调第十七钢琴奏鸣曲》D850,完成于1825年,这是舒伯特创作晚期少见的明朗亮丽之作。这部奏鸣曲情绪上朝气蓬勃,风格上自由充实,旋律兼有动力性和歌唱性,处处洋溢着欢快热情的气息,四个乐章可以看作四首散发出不同光彩的舞曲。有人认为,这是舒伯特在森林中漫步之时,看到河流树木,听到风声水声鸟叫声,感受明媚阳光和清新空气后情感抒发的结果。

《a小调第十六钢琴奏鸣曲》D845,诞生于1825年,是舒伯特在世时出版的第一部钢琴奏鸣曲,在推出之时以其独特的创作特色和深刻的哲理内涵产生了较大的影响。作品中旋律的歌唱性、内容的戏剧性以及情感的悲情性与之前相比都十分的新颖。曾有人将这首作品比喻成舒伯特的“悲怆奏鸣曲”,然而在悲怆情绪之后的是舒伯特对命运的反思和抗争,对现实的超越与升华,以及对理想的追求与坚持。舒伯特本人也特别喜爱这部作品并引以为荣。

68

8期

8期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司